思い立ってベランダに設置したATU-100のチューニングにトライしてみました。エレメントは5m長のロッドアンテナですが、ベランダから思い切って外に向けてロッドを伸ばす勇気も出ず、ベランダ内にほぼ平行に設置し、先っぽの1m足らずの長さの部分が少し外に出るようにしました。

前回は、リグから10Wを入れても高SWRとなって出力があまり出ず、ATU-100のTUNEができなかったのですが、今回は少し勇気を出して15Wを入れるとうまく動作しました。

6mから順に一つずつバンドを確認していくと、6m・10m・40mはSWRが下がらずNG、12m・15m・30mはOK、17m・20mは一応TUNEはできたものの電波を出している途中でJTDXの「リグコントロールエラー」となってNGでした。リグコントロールエラーはクランプコアを増やせば大丈夫だと思いますが、もう手持ちがないため今後対応したいと思います。

これが12mでTUNEしたときのATU-100コントローラの表示です。この時はリグから50W出していますが、途中で0.8dBほどロスっていますね。でもATUとエレメントを含めた効率は良いようです。

TX OFF時はこの様になり、C値・L値が表示されます。

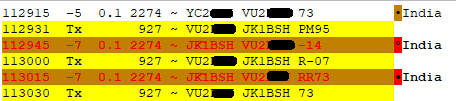

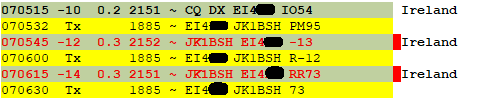

この時は12mでインドネシア・フィリピン・オーストラリア・ニュージーランドとのDXを、30mでは国内1, 2, 3, 6, 7, 8, 9エリアの局長さんとFT8でQSOさせていただきました。

なお、PSK Reporterで見た伝搬状況はこのような感じで、ほとんどベランダ内に隠れたアンテナですが意外と電波は飛んでいるようでした。

備忘録としてバンド毎のATUのC値・L値を載せておきます。

・12m:100pF、0.67μH

・15m:0pF、0.45μH

・17m:0pF、1.45μH

・20m:147pF、0.33μH

・30m:320pF、0.67μH