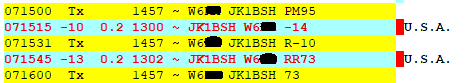

先日、「[668] FC-40コントロールケーブル切替スイッチ検討(妄想段階)」で、将来のHFリグ増設に備えてFC-40の切替スイッチを考えている旨を紹介しましたが、この連休を利用して作ってみました。

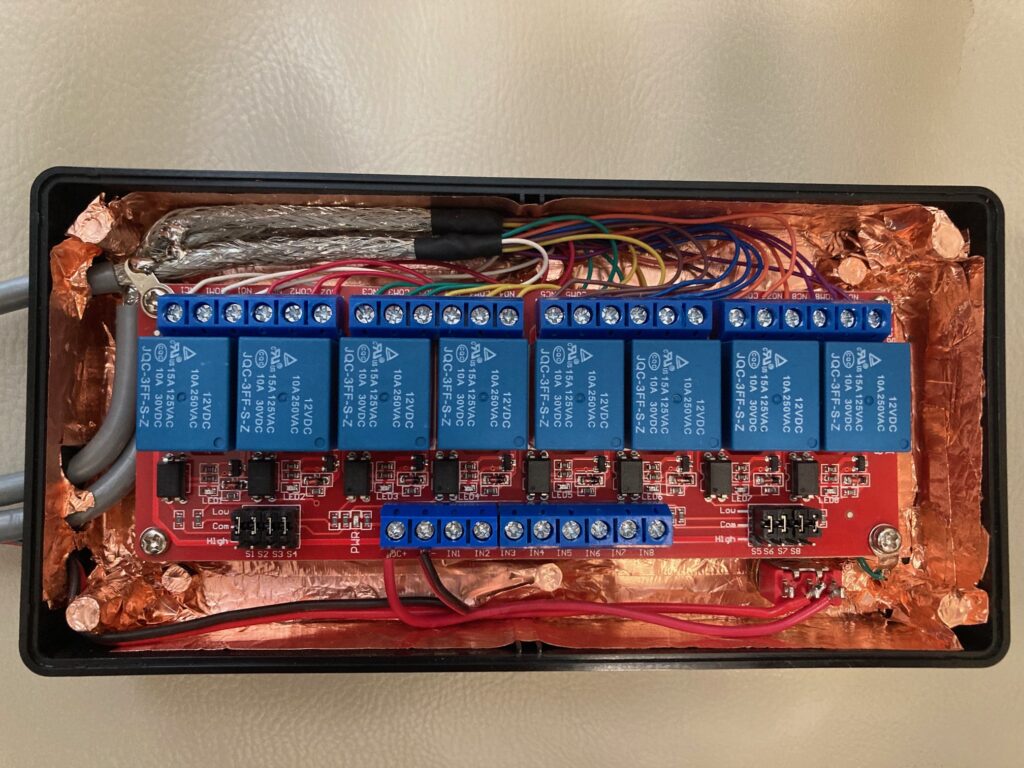

使用したのはANMBESTリレーモジュール(12V 8CH)、タカチ製プラスチックケース(TW9-4-17B)、サンワサプライ製キーボード延長ケーブル 3m(KB-K98-3K)2本です。電源スイッチは手持ちのものを使いました。

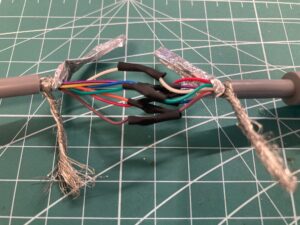

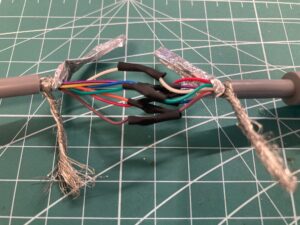

まずはスイッチボックスに引き込むケーブルの加工です。2本の延長ケーブルの途中を切断し、長さ調整をするためにコネクタに近い部分でつなぎ合わせました。細かくて面倒な作業です。

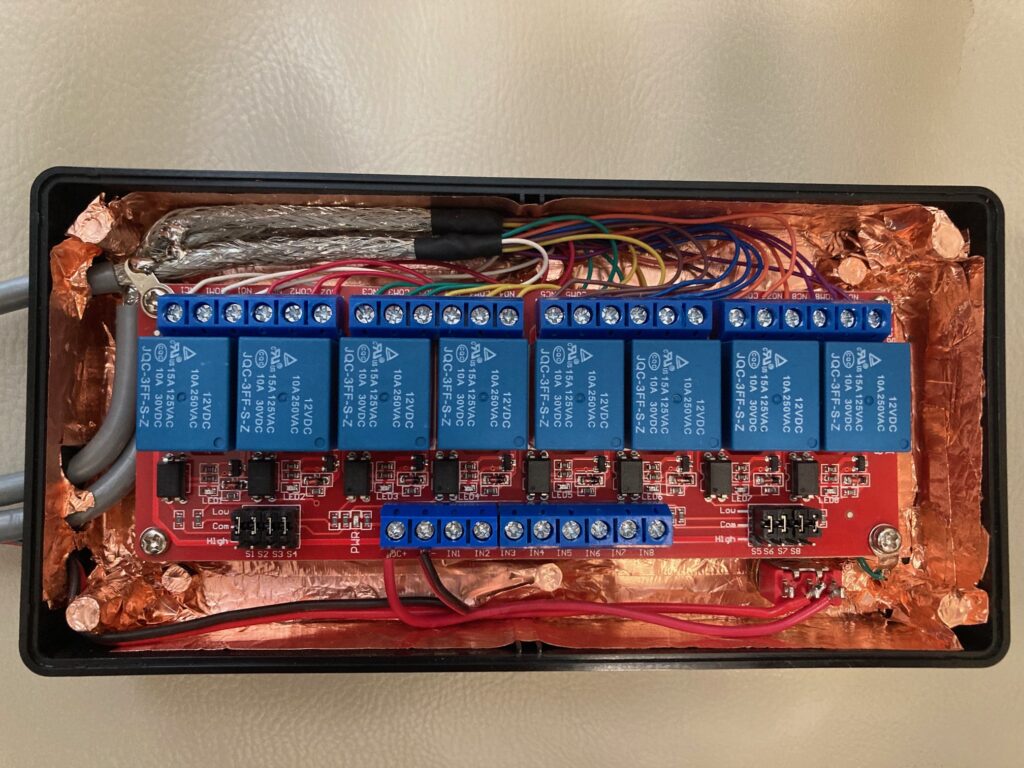

それが終わってケース内部とフタの裏側にシールド用の銅箔を貼り、リレーモジュールを組み込んで配線したときの状態です。ケースの大きさに余裕が無かったため、結構ぎちぎちです。

下側のリレー制御端子の右から8番目までは線がつながっていませんが、今回は8つのリレー全てを同時に動かすだけで良いため、基板の裏側で端子間を直接接続しています。一番左の端子はDC+12V、その右はGNDですが、そのすぐ右隣りが制御端子でそのまま伸ばして接続し易かったため、リレー制御はアクティブローで行うことにしました。各リレーのジャンパはデフォルトでHiになっていましたので、これをLo側に差し替えています。

その後、通電した状態がこれです。下から4番目のリレーが動きません。このリレーの上に黒の四角いものが乗っていますが、下に書いたとおりクッション用のスポンジです。

上から押さえるとONすることがわかりましたので、部品の半田不良かと思います。基板のほぼ中央部分であることから、基板をネジで固定する際に若干たわんだのが原因かも知れません。このリレーに少し硬めのスポンジを2枚貼ってフタを締めるとちゃんと動作しそうです。

ただ、これではあまりに不安定ですし、他の部分にも変なテンションが掛かって悪影響を及ぼしかねません。しかし、不具合箇所を調べて直すにしても基板を一旦外しせっかくの配線も一からやり直しが必要になるため、そこまでの元気もありません。

結局このリレーは使わないことに決め、特に切り替える必要が無いと思われるGND(橙色)はリレーを介さずに2台のリグとFC-40からのラインを直結し、その空いたリレーを代わりに使うことにしました。

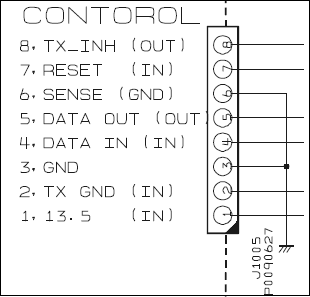

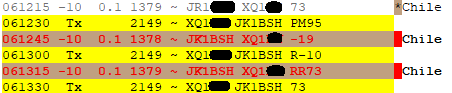

下がリレーBOXの外観です。ケース内のスペースの関係で、スイッチはこのような位置になりました。FT-991AMで動作確認したところ切り替えは上手くいき、どちら側もFC-40をちゃんと認識してコントロールできているようです。リグ#1はリレーの「NC」、リグ#2は「NO」に接続していますので、リグ#1でFC-40を使うときはリレーBOXのスイッチはOFF、リグ#2ではスイッチONです。なお、FC-40のコントロールケーブルはリグの電源を入れる前にリグに接続しておく必要があるのと同じように、リグ#2で使う際は、予めリグの電源をOFFの状態でこのリレーBOXのスイッチをONしなければならないのが注意点かと思います。

DC電源の右にある黒い箱です。いい感じにシャックに収まりました。スイッチは向こう側の下の方に来る形です。