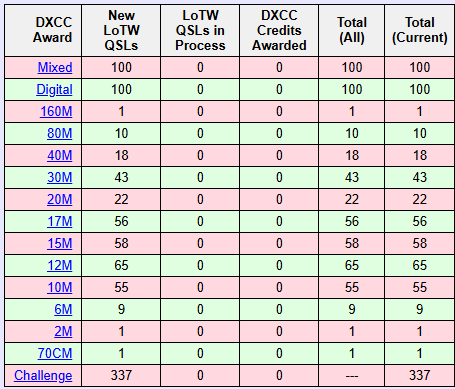

昨日は久しぶりにQRVしました。12mや10mのFT8でエクアドルやスペインなど遠距離の局とつながって、ハイバンドのコンディションの良さを実感しました。その後LoTWを見てみると・・・いつのまにかDXCC100を達成していました。

(ARRL LoTWサイトより画像引用)

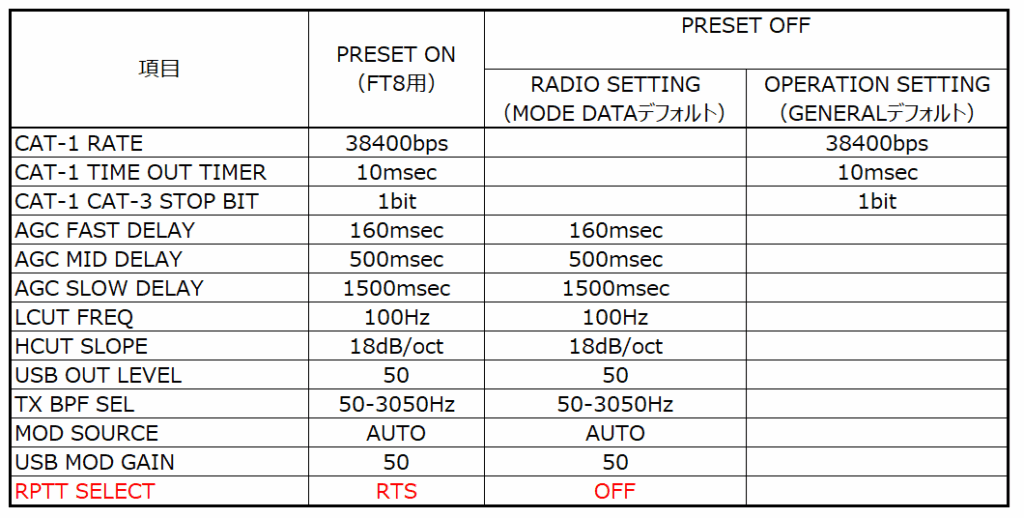

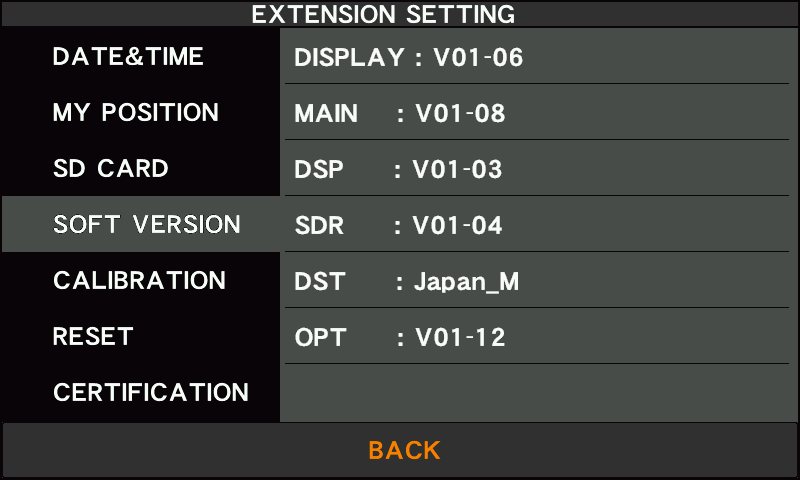

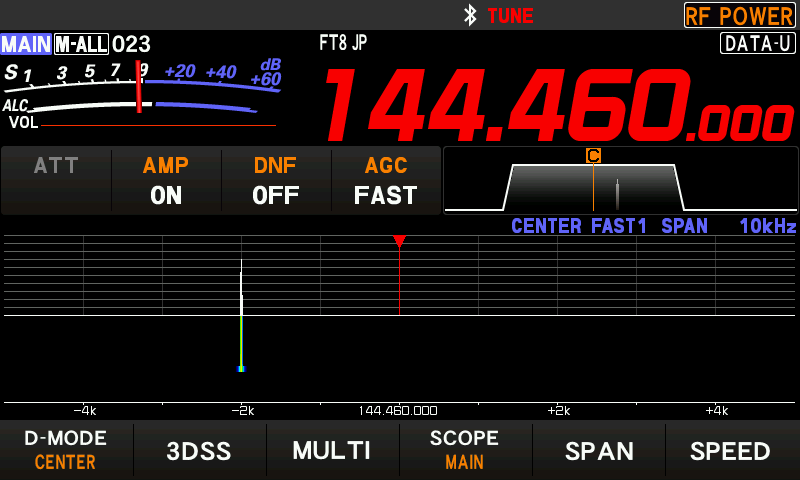

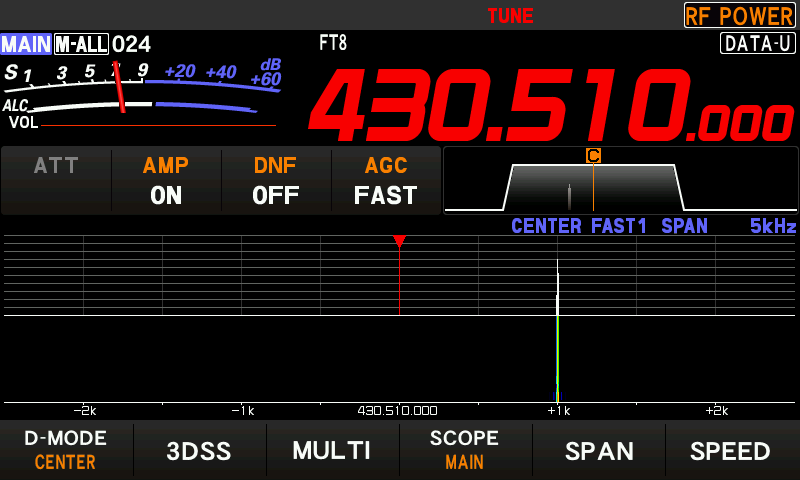

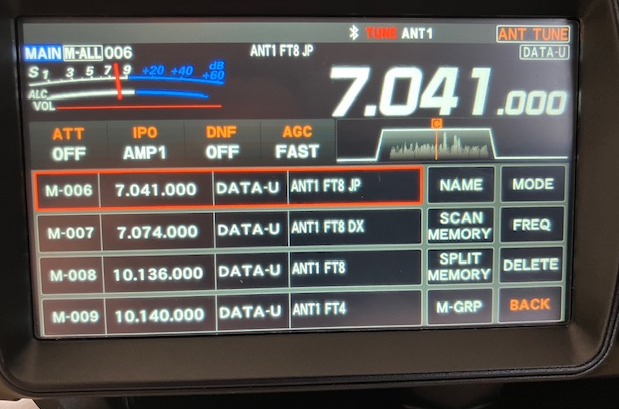

数か月前までは足踏み状態だったのが、リグをFT-991AMからFTX-1Mに替えた後は立て続けに新エンティティとのQSOが成立していましたので、その結果と思います。受信性能の違いが出たのかなと勝手に想像しています。

当局はフィールドでの運用は行っていないためFTX-1Fとしての評価はできないのですが、FTX-1Mに関しては多少のバグはあるもののFT4/FT8での運用自体には特に支障なく、このリグに替えて良かったと思っています。性能面もそうですが、HF/6mのアンテナ2本をリグ側で切り替えて使うことができるのが当局の運用形態に合っていて、とても使い易くなりました。あくまでもFT-991AMとの比較で、自分的にはFTX-1MはFT-991AMの後継機との位置付けです。

それにしても、集合住宅のベランダに設置したホイップアンテナや軒下アンテナでDXCC100を達成できるとは、数年前に再開局した時点では想像すらできませんでした。デジタル通信に否定的な局長さんも多いとは思いますが、所詮趣味の世界ですので、限られた運用環境の中で新しい技術を使っていかに楽しむことができるかもアマチュア無線の醍醐味かと思います。

今度時間をみて、DXCC100のアワード申請をしてみたいと思います。