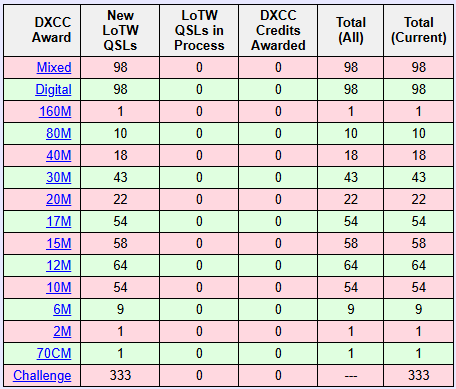

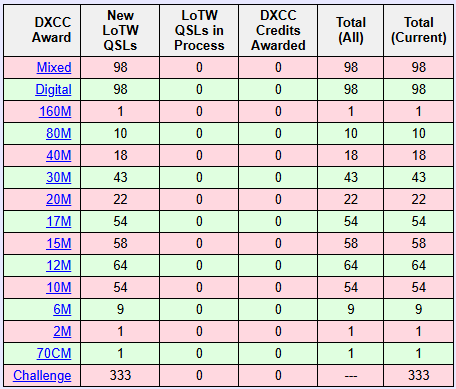

久しぶりにDXCCの状況を確認してみたところ、前回からいくつか増えて「98」になっていました。

(LoTWサイトより画像引用)

DXCC100まであと2つのところに来ましたがまだまだ先は長そうです。ただリグが新しくなったので、今度はアンテナの位置なども見直して少しでも改善を図りたいと思います。

Passport for Amateur Radio World

Welcome to JK1BSH Amateur Radio Station Blog

久しぶりにDXCCの状況を確認してみたところ、前回からいくつか増えて「98」になっていました。

(LoTWサイトより画像引用)

DXCC100まであと2つのところに来ましたがまだまだ先は長そうです。ただリグが新しくなったので、今度はアンテナの位置なども見直して少しでも改善を図りたいと思います。

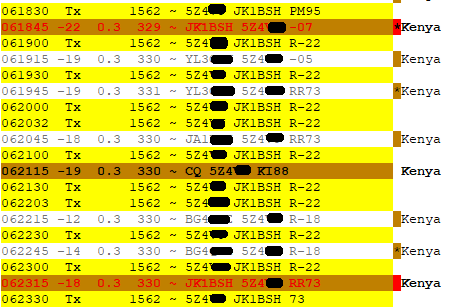

昨日午後、10m FT8でアフリカのケニアと初めてつながりました。リグはFTX-1M、アンテナはATAS-120Aです。意外に良好な信号で相手局に届いたようです。

良い感じで相手局に届いた割には紆余曲折がありましたが、かろうじてQSO成立です。途中で諦めなくて良かったです。たまたまコンディションが良かったというのが大きいと思いますが、リグの性能の違いも感じており、これまでFT-991AMで交信できなかった地域とも今後つなげていけたらと期待が膨らみます。

八重洲無線からファームウェアアップデートのお知らせメールが入りましたので、早速対応しました。その前に、2m FT8送信時におかしかったウォーターフォールについて受信時の様子を確認したところ、受信は特に問題無いようでした。

まず、リグのメモリ情報と設定情報をmicroSDカードにセーブします。その後SDをリグから外しPCにつなげてマニュアルに従ってファームウェアをSDの「FTX-1」フォルダ直下に展開し、再度SDをリグに挿入、リグの電源を入れてアップデートします。その際リグを初期化しますので、最後にメモリ情報と設定情報をSDからリグにロードします。

その結果、無事にアップデートできました。

なお、2m FT8送信時のウォーターフォールの状態やJTDXから周波数設定ができない点は、アップデートの前後で特に変化はありませんでした。

昨日2mでFT8を運用した際、送信時のウォーターフォール(WF)を見て何か違和感を覚えました。QSO自体は特に問題ありません。改めてRF出力を5Wに下げてDF=2KHzで送信したときの状態がこれです。WFの幅は5KHzに設定しています。

「-2KHz」のところに信号が立っています。ちなみに右上のフィルタ(3KHz幅)の表示では2/3くらいのところに立っており、こちらは問題なさそうです。WFの表示は144.460MHzをセンターにして±が逆転しているように見えます。

試しにWFの幅を10KHzにしてみましたが同じでした。DFを1.5KHzや1KHzにしても同じ症状です。

その他のバンドでは430、6m、10mのみ確認しましたが、これらは特に問題無いようでした。(WF幅:5KHz、DF:1KHz)

では、受信時のWF表示はどうだったのか・・・確認し忘れていましたので、また週末にでも確認したいと思います。今回の件でスクショの撮り方を覚えたのが収穫です。

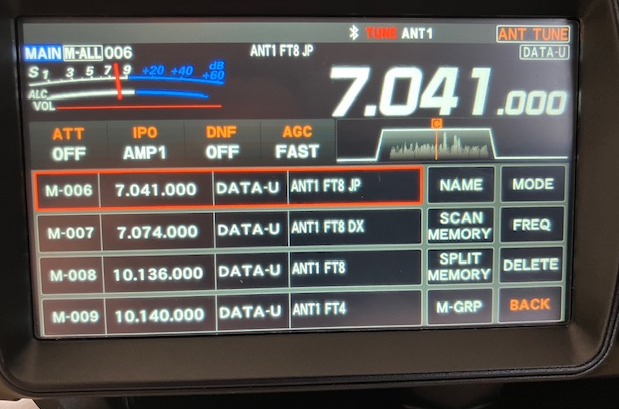

JTDXからリグに対して周波数指定ができないため、リグのメモリにFT8/FT4周波数を設定しました。

ANT1/ANT2やその他のパラメータについても設定できるため、周波数やアンテナは、メインダイヤルを回すだけで切り替えることができ、とても便利になりました。アンテナのチューンは「FUNC」ボタンを短押しするだけです。

ちなみにANT1には「FC-40+ロングワイヤ」、ANT2には「ATAS-120A/SD330などのスクリュードライバアンテナ」をつないでいます。

今のところPC側から周波数指定ができない以外は、当局が普段使う機能も限られていることもあり、特に問題なく安定して運用ができています。周波数指定問題も、FTX-1のCATコマンドが公表されHamlibもそれに対応すれば解決するのでしょうが、リグのメモリを使った方が便利な様に感じています。

ところで、40mは7041問題もありこの数年はこのバンドではFT8を運用していません。7074もSSBへの影響など気になるため遠慮しており、たまにワッチしている状態です。