10mバンドでアンテナ調整をしている時のことです。奇妙な現象に遭遇しました。

それまで6mバンドにアンテナを合わせてQSOをしていて、10mでQRVしようと思いベランダに出てアンテナ調整をしました。その後シャックに戻りJTDXを6mから10mバンドの周波数に合わせようと画面を見てみると、何とJA8局が出ているではありませんか。それも6mバンドです。

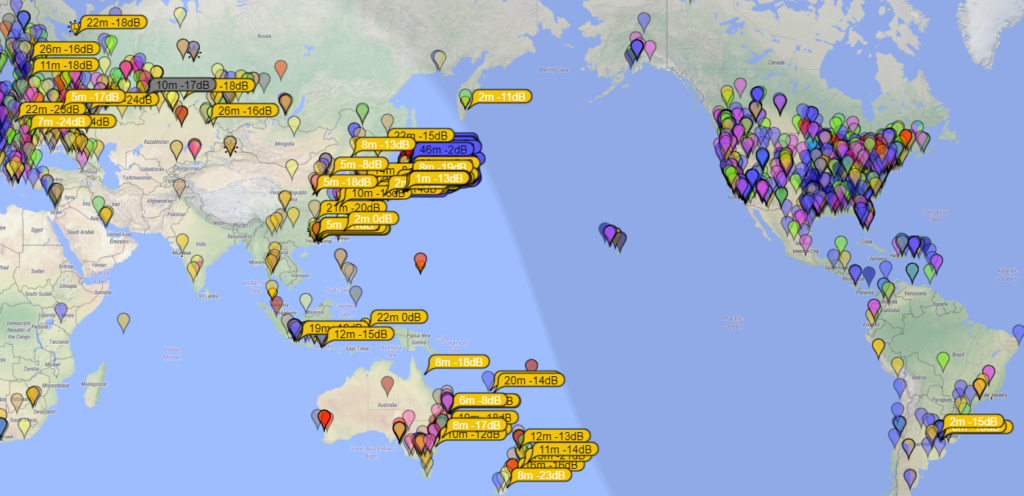

6mで8エリアの局とはQSOしたことが無かったため、アンテナを再度6mに合わせ直そうかと思いましたが、せっかくなので試しにリグのアンテナチューナボタンを押してみると何とチューニングされます。そこで、そのJA8局を呼んでみました。何度か呼んだのですが全く応答がありません。

SWRはリグの簡易メータで見るとほとんど振れていないのでほぼ1になっています。相手局の信号がマイナス2桁dBと弱く、こちらも全く異なるバンドで調整したアンテナですので相手まで届かないのだろうと思いました。また、いくらアンテナチューナで同調が取れたとは言え、アンテナ自体にはそれなりの負荷が掛かっていると思われますので、これ以上深追いするのは止めました。

そして気持ちが落ち着いたところで改めて考えてみると、大きな失敗をしたことに気付きました。

何と、リグがダミーロードにつながっていたのです。実はリグとアンテナの間に同軸スイッチをかませていて、QSOするときはリグをアンテナにつなげ、QSOしないときはダミーロードにつなげるようにしています。

そして、6mから10m用にアンテナ調整をするときにも無意識のうちにスイッチをダミーロード側に切り替えていて、アンテナ調整後、そのスイッチをアンテナ側に戻すのを忘れていました。

ではなぜそれで受信できていたかというと、そのダミーロードは50dBのアッテネータでして、終端されていないものでした。従って、これはあくまでも推測ですが、アッテネータの放熱フィンがアンテナの役割を果たし受信できていたものと思われます。アッテネータ自体の入力インピーダンスは50Ωに近いのでSWRが1なのも当然ですね。

終端型のダミーロードを使わずにアッテネータを使っていたのは送信信号をNanoVNAで観測したかったからで、それをするときは送信出力を最低の5W(37dBm)まで下げています。50dBダウンなのでNanoVNAでの入力電力は-13dBmとなり良い感じです。

今回の件で、終端しないアッテネータをダミーロード代わりに使うと送信電波が漏れてしまうことに気付きました。今後は終端するなり、本当のダミーロードを使うなり考えたいと思いますが、終端用抵抗の規格は、抵抗値50Ω、定格電力は0.5mW(50W=47dBmからアッテネータで50dBダウンし-3dBm=0.5mW)で足ります。NanoVNAに付属している校正用のダミーロードで十分ですね。

しかし、これでアッテネータ自体からの輻射の心配はなくなるのか・・・心配は残ります。