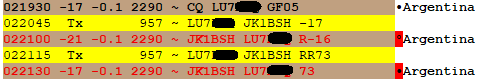

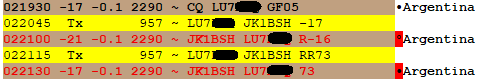

昨日は空のコンディションが良かったのか、15mバンドでアルゼンチンの局とQSOができました。相手のCQに対して1テンポ遅れましたが、呼び出したところスムーズに進みました。ロッドアンテナから出した電波も地球の裏側まできちんと届いているようです。

Passport for Amateur Radio World

Welcome to JK1BSH Amateur Radio Station Blog

昨日は空のコンディションが良かったのか、15mバンドでアルゼンチンの局とQSOができました。相手のCQに対して1テンポ遅れましたが、呼び出したところスムーズに進みました。ロッドアンテナから出した電波も地球の裏側まできちんと届いているようです。

先日アンテナ取付方法を見直しアンテナと雲台の向きを直角にしたところ、問題が発生しました。

アンテナを三脚に取り付けてカウンタ―ポイズを引き回そうとコードを引っ張った際、アンテナが左向きに回ってしまったのです。雲台のシューとアルミマストを接続するネジが緩んたのでした。

カウンターポイズのコードはアンテナの根元に付けているため、これを引っ張るとテコの原理で簡単に回るのです。

簡単に回らないようにするにはどうすれば良いか考えていたところ、アルミマストに丸いゴム製の滑り止めが添付されていたのを思い出しました。それを噛ませてみると良い感じになりましたので、これにて一見落着としたいと思います。

HFJ-350Mアンテナを三脚に取り付けて運用していますが、風の影響で先日倒れてしまいましたので対策を考えました。

これまでは、三脚の雲台にコメット製「CP-035三脚カメラねじ用アルミマスト」を乗せ、その先にアンテナを取り付けていたのですが、アンテナ本体をなるべくベランダの外側に出すために雲台をかなり傾けていました。

それにより雲台上のクイックシューには変な向きにテンションが掛かり、繰り返して使っているうちに雲台のロック機能が壊れてしまうおそれがあり、また重心が偏って三脚自体も不安定になっていました。

そのためCP-035をもう一本使い、二本が直角になるようにして組んだところ多少は安定するようになりました。これでしばらく様子を見ることにしたいと思います。

これは20mバンドに調整したときの写真です。ショートプラグは落下の危険がありますので、暫定的に輪ゴムで止めています。また、カウンターポイズは5mx5本でアンテナの根元からそのままベランダの床に落とし広げていますが、その状態でも実用可能なレベルまでSWRは落ちています。

それからクランプフィルタは気休め程度にしかならないとは思いますが、付けられるだけ付けました。

先週の三連休、40mバンドでFT8を楽しみました。バンド内は隙間の無いほどの盛況ぶりだったため、CQ局への応答には相手局に周波数(DF)をロックして信号を送信したところ、リグのアンテナマークが点滅しSWRアラームが出ています。

一応電波は出ているようですが、事前にアンテナチューナでチューニングしたはずなのに・・・と思いつつ、幸い、当局の呼び出しに対して反応が無かったため一旦QRTしました。

原因はすぐにわかりました。相手局のサブキャリア周波数(DF)は300Hzほどのところにありましたが当局は送受分離のスプリット操作をしているため、キャリアの送信周波数がFT8国内バンドの7.041MHzよりも1.5KHz低い7.0395MHzになっていたのです。これ自体は正常な動作なのですが、アンテナチューニングは7.041MHzのみで行っていたことが原因でした。

改めて低い方でもアンテナチューニングをしたらOKとなりました。短縮アンテナの帯域がシビアなことを実感した瞬間でした。

アンテナアナライザとしてNanoVNAというベクトルネットワークアナライザを使っているのですが、アンテナ調整にとても役立っています。

小型軽量で安価ですし、SWR特性もダイレクトにグラフィック表示されますので、アンテナにNanoVNAをぶら下げてアンテナエレメントを縮めたり伸ばしたりしていくと、簡単に狙った周波数にSWRを落とすことができます。

初めに中心周波数とスパンを設定し校正しておく必要はあるのですが、これらのパラメータは、5つあるメモリに格納され電源を落としても記憶されますので、あらかじめシャックでバンド毎にパラメータをメモリに保存しています。逆に5バンド分しかメモリできないため、私の場合は80m、40m、20m、15m、10mバンドを設定しています。

それをアンテナにつなぎ、メモリを呼び出すだけでSWRの測定が始まります。スパンは1MHzで設定しており、初めにエレメントを少し長めに伸ばしておくと、大抵左の方(=周波数の低い方)にSWRの最小点が現れます。そして少しずつエレメントを短くしていき、中心周波数付近まで来たら、スパンを100KHzに変えて長さを微調整します。

アンテナとシャックの間を行ったり来たりする必要がなく、ロッドアンテナですので工具を使うこともなく手で簡単に長さ調整ができるのも効率的です。

ちなみにNanoVNAの画面は4インチ程度の小さなもので、タッチパネル式のため画面タッチに手こずります。そのためか、私の購入したものにはストラップに小さな三角形のプラスチック製の板(各頂点はR加工)が付いていて、それを使ってタッチすると誤タッチがなく快適に使いこなすことができます。

前のアンテナのときは、アンテナ直下でNanoVNAを使ったことがなく、シャックでPCに接続していたのであまりこの三角形のものを意識していなかったのですが、フィールド(ベランダ)に持ち出して使うにはそれは大きな価値があることに気付きました。