昨日午後、10mでFT8を運用しているとウクライナコールの局がCQを出しているのに遭遇しました。何か懐かしい感じです。

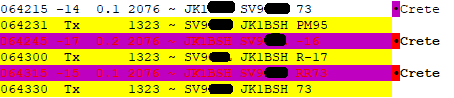

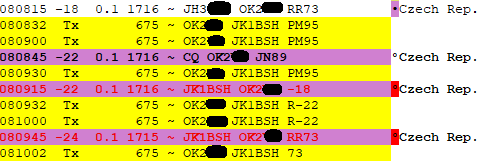

確かウクライナは全国的にアマチュア無線の運用が禁止されているはずです。PSK Reporterで場所を確認するとドネツク地方から電波を出しているようでしたので確かにウクライナ国内ですね。

ちなみにこの局のメールアドレスが公開されていましたが、ドメインは「@mail.ru」となっていました。Wikipediaにはこの様に書かれています。

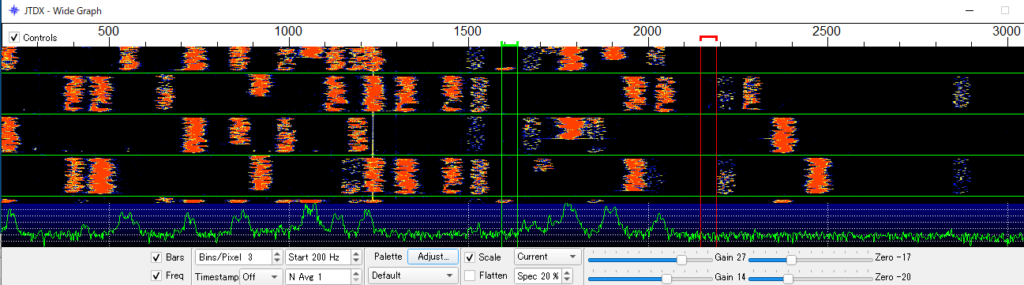

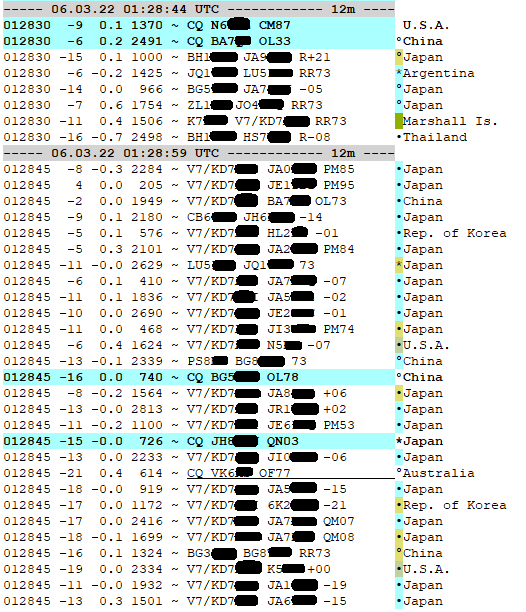

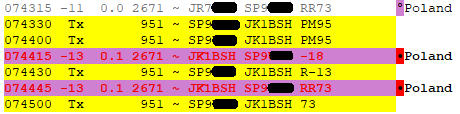

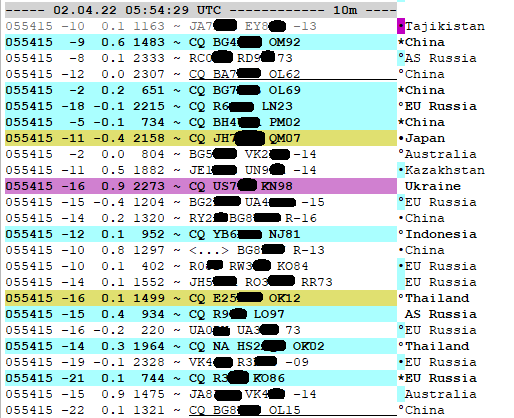

ところでこのバンドではタジキスタン、パキスタン、インドなどこれまで交信したことの無いエンティティの局が受信できましたが、当局の信号はいずれにも届かなかったようです。カザフスタンとはコンタクトできましたが、このエンティティは40m/17m/15m/12mで既に達成済みです。ただ10mでは初めてでしたので良かったです。アンテナは例によってATAS-120Aを使いました。