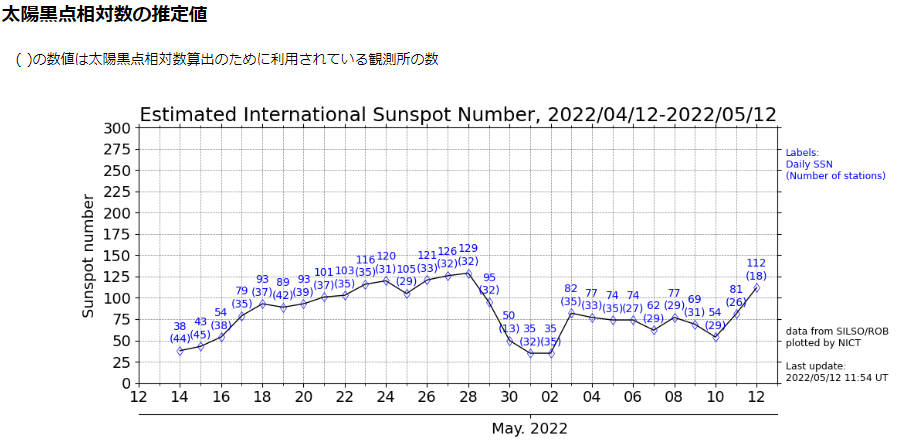

直近1ヶ月のSSN推移を見てみました。

(NICT「宇宙天気予報」サイトより画像引用)

GW中は低迷しており、今週、漸く持ち直してきたようです。

ただ天気が気になります。こちらは今日から明日にかけて雨が続くとの予報ですので、週末、SDアンテナを外に出して遠距離DXにトライできる時間が限られそうです。そのため、先週同様ベランダ内の常設アンテナで細々と運用しようかと思っています。

Welcome to JK1BSH Amateur Radio Station Blog

直近1ヶ月のSSN推移を見てみました。

(NICT「宇宙天気予報」サイトより画像引用)

GW中は低迷しており、今週、漸く持ち直してきたようです。

ただ天気が気になります。こちらは今日から明日にかけて雨が続くとの予報ですので、週末、SDアンテナを外に出して遠距離DXにトライできる時間が限られそうです。そのため、先週同様ベランダ内の常設アンテナで細々と運用しようかと思っています。

GW中にJARL経由でQSLカードを受領しており、遅まきながら発送準備を始めました。前回より少し多い180枚程度です。昨年8月までにQSOした分のようです。

コールサイン順に並び替えていく中で、米国アリゾナ州の局長さんのカードを見つけました。当局には海外局から紙カードは滅多に送られてこないので感激です。昨年7月交信分ですので、QSO後すぐに発送していただいたものと思います。

カードの並び替えが終わったので、印刷しようと思い用紙を取り出したところ・・・

残り100枚ほどしか手持ちがなく足りません。早速1,000枚注文しました。取り敢えず作業は中断して、この週末にまた再開したいと思います。

ところで、今回は自局のコールサイン表示の無い(と思われる)カードが含まれていました。これまでも、目の衰えのせいかカード中にその局のコールサインを中々見つけることができないものが少なからずあり、それでも良く見ると発見できていたのですが、このカードについては、しばらくの間じっと眺めていてもどうしてもコールサインを見つけることができませんでした。炙り出すと出てくるかな・・・と一瞬思いましたがまだ試していません。

これは、通常レポート面の裏側(表面)にコールサイン入りの写真や画像を印刷しレポート面にはコールサインを表示しない形式のカードかと思われますが、表面には何も印刷されていませんでした。コールサインの入っていないカードはQSLカードとして扱い難いですね。

ちなみに、JARLのガイドラインを見ると自局コールサインは「もっとも目立つように表記」するようになっていますが、上述のように、少なくとも当局にとってコールサインが確認し難いカードも散見されます。これ以上目の老化が進んでコールサインを読み落とすことがないよう、自分も気を付けねばと思う次第です。

このGWは家を空けることが多く落ち着いて無線を楽しむことができなかったのですが、この土日はGW最後ということもあり久々にリグに火を入れ、10m/6m/2m/430でFT8を運用しました。

なぜこれらのバンドかというと、ベランダ内に常設したアンテナ(HFV5 V型短縮DPとSB7ノンラジアルホイップ)をそのまま使うことができて楽なためです。ATAS-120AやSD330などのスクリュードライバーアンテナを基台に取り付けて遠距離DXを狙ったり、ロッドエレメント+ATU-100で実験を進める気力が湧きませんでした。今後、心身共にしっかりリハビリしたいと思います。

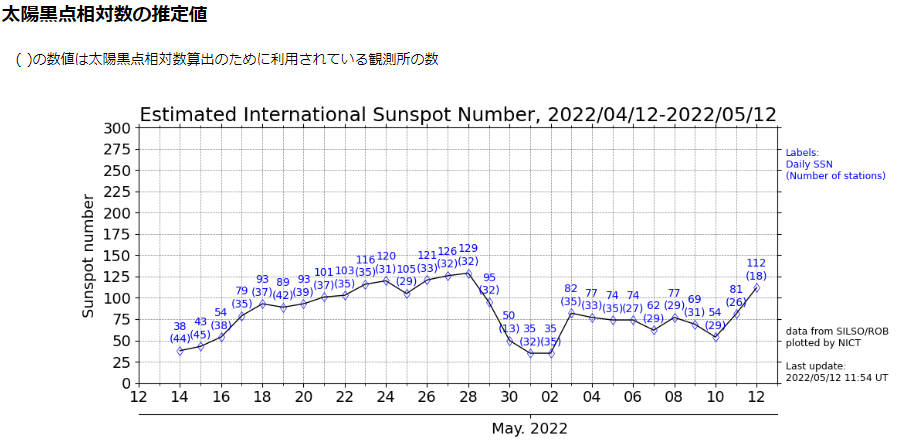

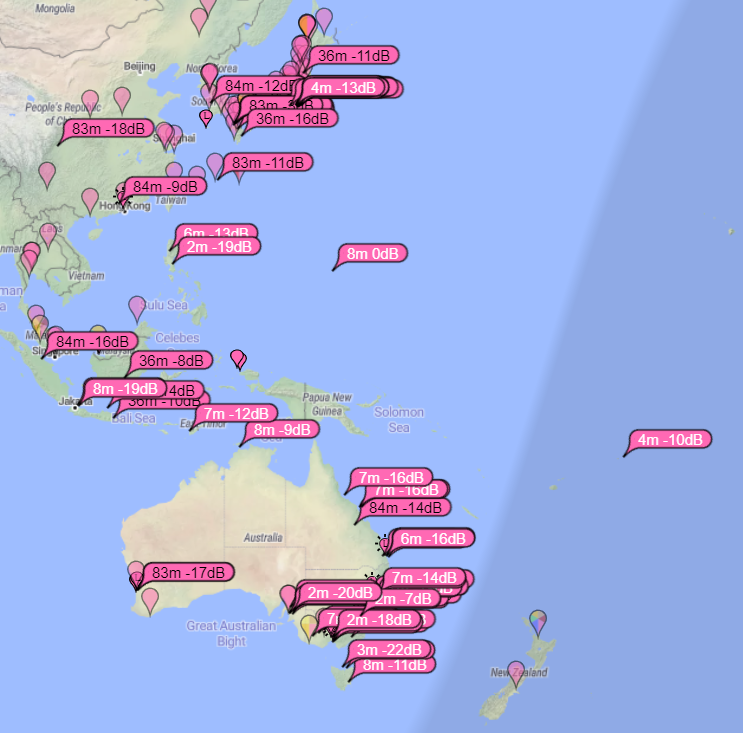

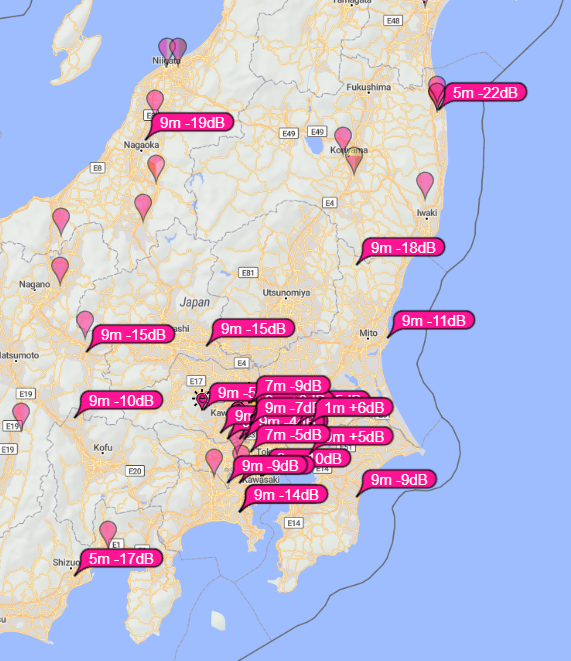

一応、昨日午後の10mと2mの伝搬状況を記録しておきました。

(10m FT8)

(2m FT8)

(いずれも「PSK Reporter」からの画像引用)

昨日の記事と順序が逆になってしまいますが、改めてATU-100の使い方について整理しました。ファームウェアのバージョンは「3.2」です。またリグはFT-991AMでチューナ設定はOFFにしました。

1.電源ON

2.チューニング

リグの送信出力を15Wに設定。「TUNE」を押した後リグのTXをON。当局はJTDXでDFを高めに設定しJTDXのTune機能を使いました。

3.AUTOモード

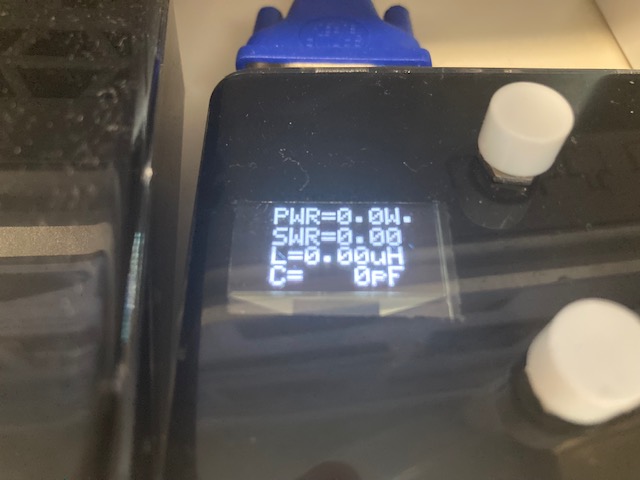

「AUTO」を押すとこのモードに入ります。これはSWRが悪化したときに自動的にTUNEする機能です。このモードでは「PWR=0.0W.」のようにWの右側にピリオドが表示されます。

4.BYPASSモード

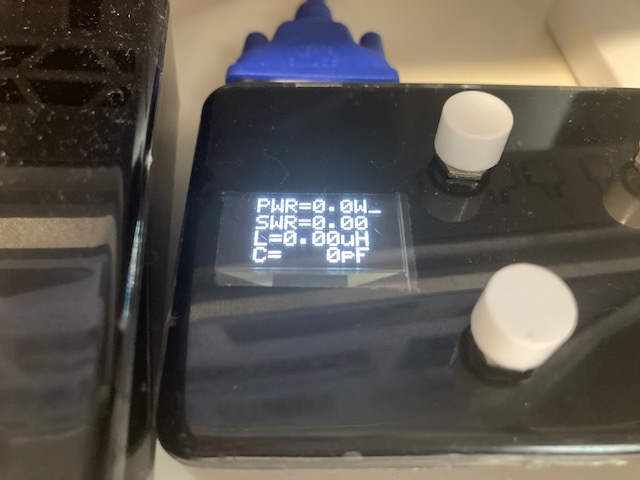

「BYPASS」を押すとこのモードに入ります。これは文字通りATUをバイパスさせる機能です。このモードでは「PWR=0.0W_」のようにWの右側にアンダースコアが表示されます。

5.FAST TESTモード

昨日の繰り返しになりますが、「AUTO」「BYPASS」「TUNE」を同時に押しながら電源ONするとこのモードに入ります。全てのリレーがONする機能です。

6.SIMPLE TESTモード

これも昨日の繰り返しになりますが、「AUTO」「BYPASS」を同時に押しながら電源ONするとこのモードに入ります。L値・C値をマニュアルで設定する機能です。

7.FIDER LOSS設定モード

「TUNE」を押しながら電源ONするとこのモードに入ります。フィーダ(Feeder?)ロスを設定する機能です。屋内でATU-100を使用する際にフィーダロスを設定すると、電力(表示)値を較正することができます。

ATU-100のテストモードについて整理してみました。

1.Fast Test Mode(全リレーをONするモード)

「AUTO」「BYPASS」「TUNE」を同時に押しながら電源ONすると、Fast Test Modeに入ります。

2.Simple Test Mode(マニュアルでL・C設定=リレーをON/OFFするモード)

「AUTO」「BYPASS」を同時に押しながら電源ONすると、Simple Test Modeに入ります。以下はSimple Test Modeにおける動作です。

・初めに「TEST MODE」と表示され、その後、下のように表示されます。

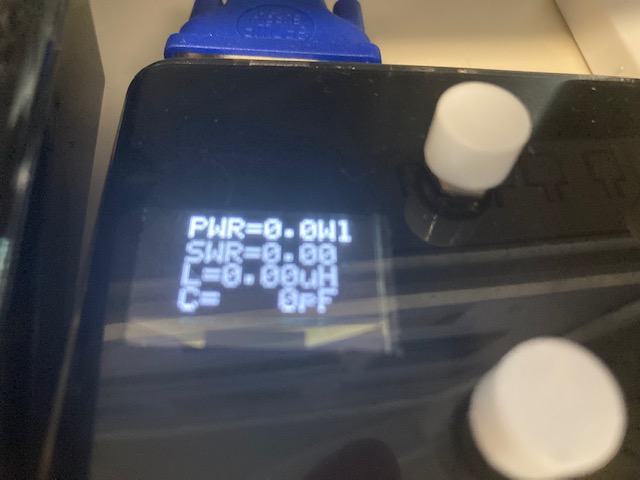

「PWR=0.0Wl」の最後の「l」は小文字の「L」です。ここで「BYPASS」を押していくと段々L値が大きくなっていき、逆に「AUTO」を押していくと小さくなっていきます。

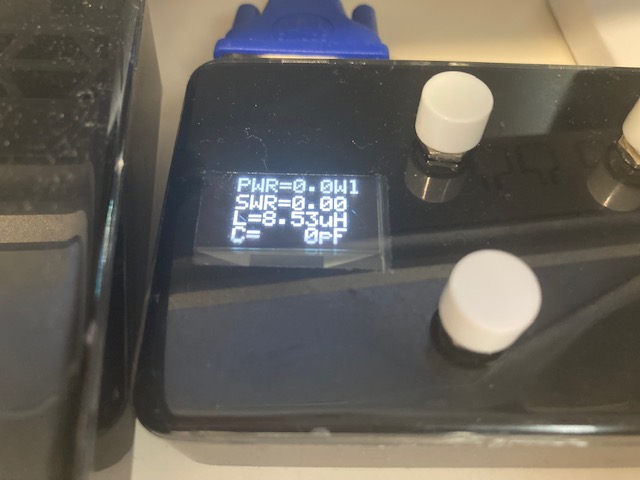

これがL値を最大にしたときの表示です。

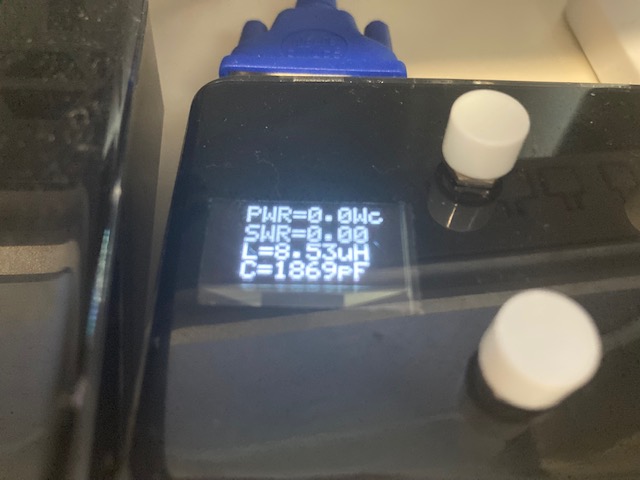

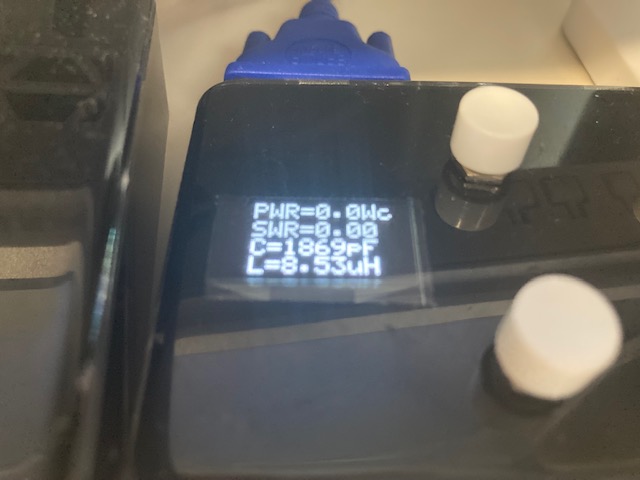

・次に「TUNE」ボタンを長押しすると、「PWR=0.0Wc」と表示されC値の調整ができるようになります。L値の調整と同様、「BYPASS」を押すとC値が大きくなっていき、「AUTO」を押すと小さくなっていきます。

これがL値とC値を最大にしたときの表示です。

・「TUNE」を短く押すと、L値とC値の表示位置が入れ替わります。

なお、L値は0μH~8.53μHの128段階、C値は0pF~1869pFの128段階で、合計16,384通りの組み合わせで調整することができます。