当局は移動局として免許を受けており送信出力は最大50Wのため、これまでアンテナ耐入力についてはさほど気にしていなかったのですが、「FT8の耐入力はSSBの1/5」というネット記事に触れ、改めて当局が使っているHF用アンテナの耐入力を確認しました。

まずはアンテナカタログの記載内容です。第一電波工業のカタログには以下の記載がありました。

「(新デジタルモードFT8等での運用時おける注意点)

新デジタルモードFT8等で、連続した送信が想定される場合はアンテナや、周辺機器に大きな負荷(ダメージ)を与えてしまう可能性がありますので耐入力に関しては、SSB(PEP)1/5以内の送信出力でご使用ください。」

一方、コメットのカタログには、当局が見た限りでは上記の様な注意事項の記載はありませんでした。

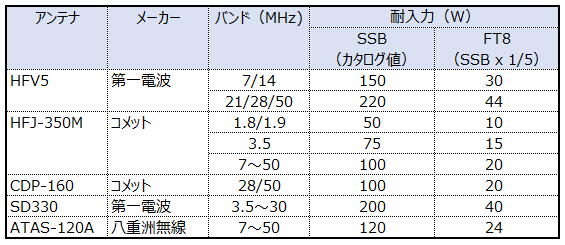

下表は当局所有のHFアンテナのカタログ上の諸元(SSB耐入力)と、その1/5をFT8耐入力と想定したときの計算値を示しています。

※ATAS-120Aの2m/430における数値は省略

この様に、計算上はどのアンテナもFT8での50W運用には適さないという結果になりました。

特にHFJ-350MとCDP-160のコメットアンテナは送信出力を10W~20W程度に落として運用する必要がありそうですね。これらはFT-818NDやIC-705等によるフィールドでのFT8運用を想定して作られているのでしょうか・・・

HFV5とSD330は50Wでもほぼ問題無いと思われます。

一方、ATAS-120Aは悩ましいところです。SD330と同様に可動部分がありますので、水分が内部に侵入して性能が劣化しないよう雨天時の運用は避け、普段は部屋の中で保管し使用する都度設置するようにしています。またスペックには一定のマージンがあるでしょうから、このアンテナの性能をフルに発揮させるためにも50Wで良いかなとも思います。

いずれにせよ、どのアンテナでも意識して長時間運用しないような注意が必要かも知れません。