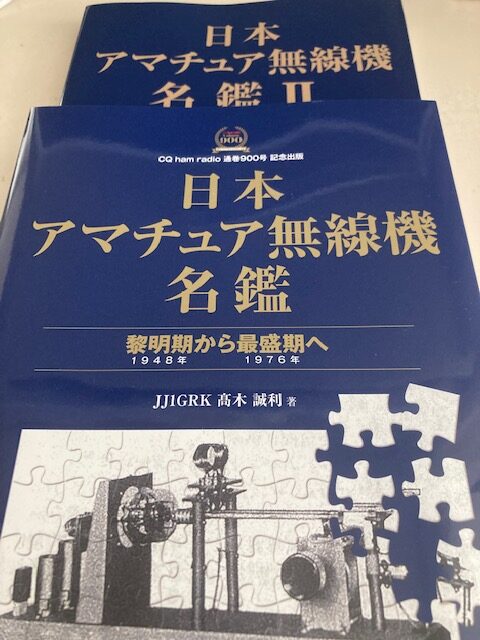

昨年から今年にかけてCQ出版社から刊行された「日本アマチュア無線機名鑑」「日本アマチュア無線機名鑑II」を購入しました。

これまで、この書籍の存在はCQ誌の広告で知ってはいたのですが、私自身、あまり気にも留めていませんでした。ところが先日、ある方の動画で内容を紹介されているのを見て何かそそられるものがあり、思わずCQ出版社のHPから注文し先日届きました。

早速開いてみると・・・想像以上の内容でした。昔の雑誌広告の写真や各リグに関する説明が多数掲載され情報満載で、当時の記憶が懐かしく思い出されます。私は最初の開局が1972年でしたので、それこそ黎明期のリグについては記憶が無いのですが、1970年代のリグは馴染み深く解説記事を読み耽りました。

ちなみに初めは1冊目のみ注文したのですが、これには1976年までの分しか掲載されておらず、私の初回ハムライフの終盤である80年代初めのリグが微妙に外れていたため、すぐに「II」の方も注文して2冊揃ったところです。

CQ誌10月号も一緒に届きましたので、今日は読書に勤しもうと思います。