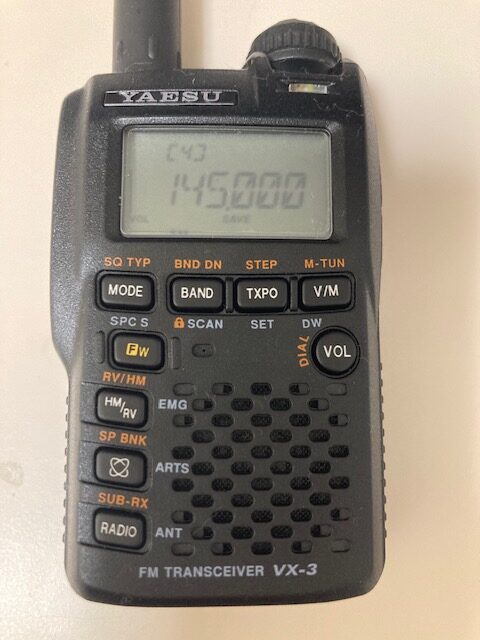

「何か新しいHF機が欲しいな」と思いながらネットでハムショップのページを見ていたら、「気軽にアウトドアオペレーションを楽しめるFT-710 Field」という表現が目に止まりました。このモデルはオリジナルのAESS同様、ラインアップは10W/50W/100Wの3機種ですが、機種間で上記の記載内容は変えていないようです。

改めて八重洲無線のカタログや仕様などを見てみましたが、特にこの表現は使われていませんでした。当初の同社の広報文にこの様に記載されていたのではと思います。

そもそも100W機ですと、気軽にアウトドアオペレーションを楽しむことはできないと思うのですが、免許状に記載された設置場所内であれば、例えば庭に持ち出して運用することが法令上許されるのか、一方、QSO中は移動状態でなくても、シャックからリグを一歩でも持ち出して運用すると移動運用になってしまいNGなのか、シャックを模様替えしたときにリグを動かすことができるのか、広大な敷地を持つ無線局の場合、その住所内であれば頻繁にリグの位置を変えて運用できるのか・・・など疑問は尽きません。

まあ、ショップサイトでの表記がどうであれ、100W機を運用されるアマチュア無線のプロ(?)の方であればその辺は心得ていると思いますので、あまり気にすることではないのかも知れませんね。