ヘッドホンノイズ問題が完璧には終息せずにいましたが、少し視点を変えて無線機本体から外部スピーカをつなげ、そこにヘッドホンをつなげれば解決するのではないかと考えました。

シャックにはコメットさんのCB-980というスピーカがあります。無線機本体ウラの端子にケーブルをつなぎ、スピーカから音が出ることを確認しました。

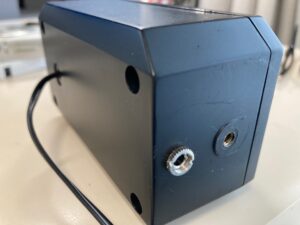

問題は、このスピーカにはヘッドホンジャックが付いていないのです。そこでジャックと切替スイッチを付けることにしました。そもそもスイッチ付きのジャックを使うので切替スイッチは必要無いのですが、ヘッドホンをつなげた状態でスピーカとヘッドホンを切り替えたいと思った次第です。

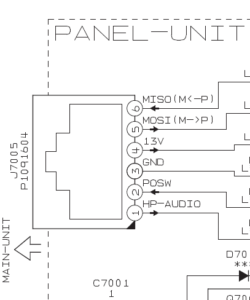

FT-891MはAFのノイズフロアが高いのか、AFボリュームを最小にしてもヘッドフォンでは気になるレベルです。そのためヘッドホンへのラインに100Ωの抵抗をかませてレベルを抑えています。

筐体が厚いため、ヘッドホンジャック本体があまり外側に出てこずギリギリの状態で締めています。

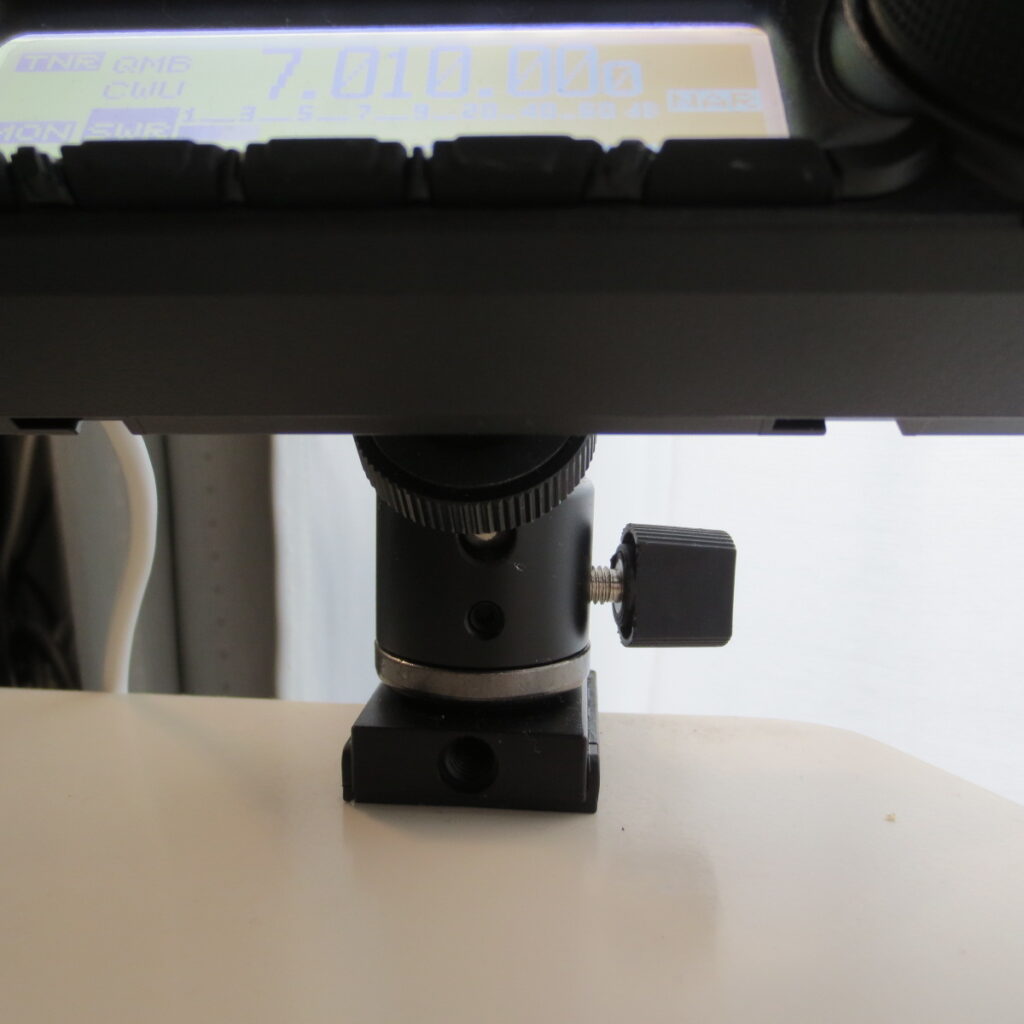

これをFT-891Mのコントロールヘッドが乗っているマウス台の下に取り付けました。ノイズが改善されてかなり使い勝手が良くなりました。一応ヘッドホン問題はこれで解決ということにしたいと思います。