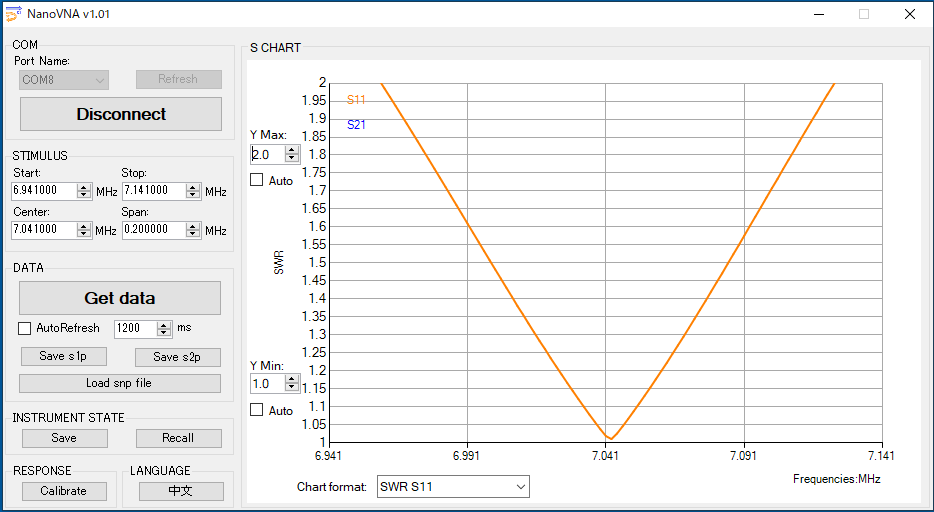

今週はSD330にはまっています。ATAS-120Aを購入してからはそちらの方が主体だったのですが、SD330用のリレースイッチボックスを作ってからチューニングが楽になったので、逆にATAS-120Aは部屋の中で休んでいる状態です。今後、オートチューニングのソフトを作って制御すればますます便利になっていくものと期待しています。

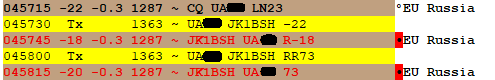

ところで、先日12m FT8では初めてEUロシアの局とQSOすることができました。

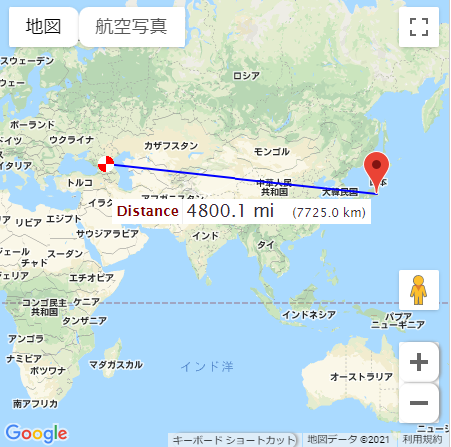

ロシアは「ASロシア」と「EUロシア」に分かれているのですが、中々実感としてその違いがわからず、ロシアというと比較的近場のDXというざっくりとした印象がありました。そのためQSO直後はEUロシアであっても普通の感覚だったのですが、QRZ.comで確認したら何と8千キロ近くも離れた局でした。

ただ信号がそれほど強くなくすぐに見えなくなってしまいましたので、一瞬開けた良いタイミングだったのかも知れません。