昨夜は、短時間ではありますが430でFT8を運用しました。430にしては何かいつもと違い賑わっていて少し違和感を覚えましたが、初めての局も多くお見掛けしたため、呼び出しをさせていただきました。

1時間で13局とQSOができ、当局が初めて430に出た頃のようなペースでコンタクトできました。

翌日が休日ということもあって皆さんアクティブに運用されていたのかと思いますが、ただ他のバンド(2m、6m、10m)ではほとんど入感はありませんでした。なぜ430なのか・・・少し不思議な気がします。

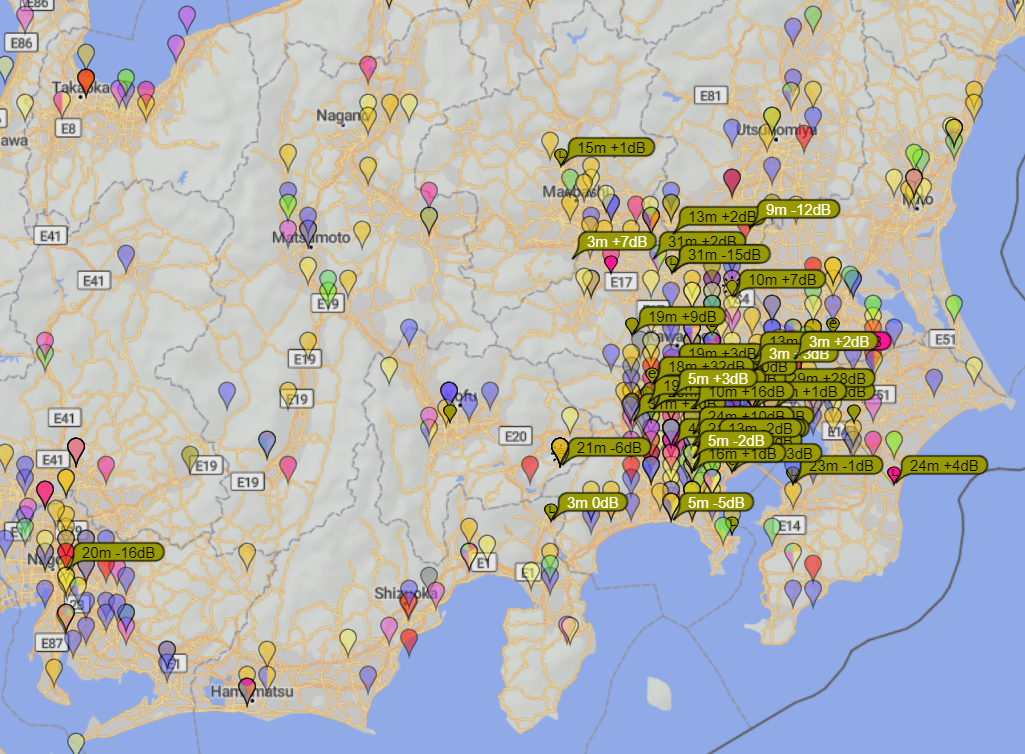

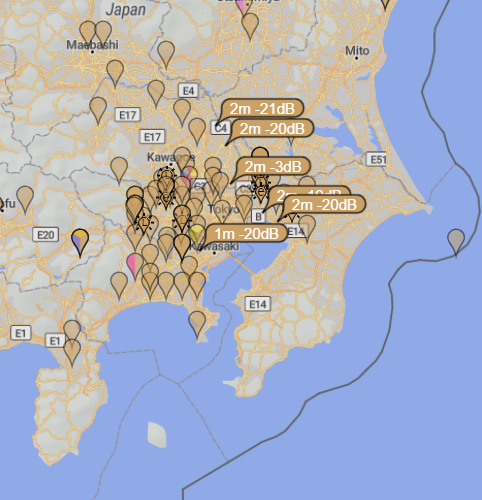

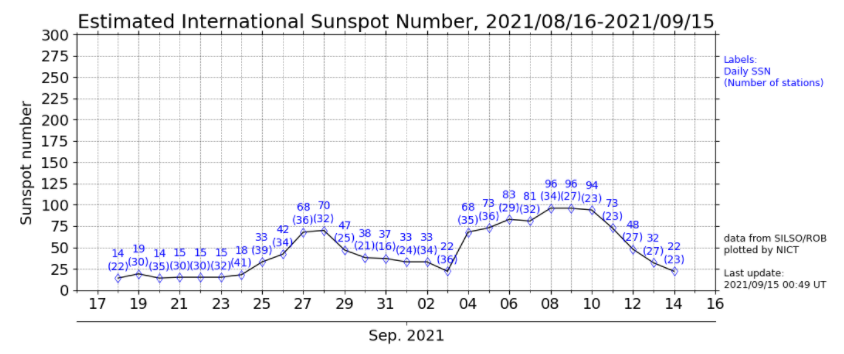

ちなみに伝搬状況はこの様な感じで、多くの局が出ていますね。