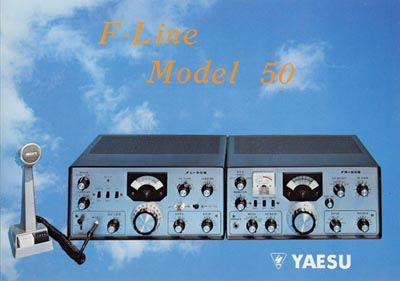

高校入学後には何の迷いもなく無線部に入部し、八重洲HF機での先輩方のQSO(SSB、CW)を見ながら過ごす日々でした。夏のフィールドデーコンテストでは信州の山で合宿をし、夜を徹してコンテストコールに励んでいました。ただ、趣味としてのアマチュア無線にもかかわらず体育会系の様相を呈していましたので、違和感を覚え部活動からは徐々に足が遠のいていきました。

一方、部活動とは別に「クラブ活動」というのがあって、私は英文タイプクラブに所属していました。英文タイプとは英文タイプライターのことで、英語の先生で前職が商社勤めという異色の経歴を持つ先生がそこで指導をされていました。指のホームポジションをベースに、そこから指を伸ばしてキーボードを見ずに他のキーを押すというブラインドタイピングの基本を教わりました。

使っていたのは電動ではなく手動タイプライターのため、キーの押圧により文字の濃淡が変わってきます。したがってホームポジションから遠く離れたキーでは文字が薄くなるということもありましたが、その様なキーは中央のキーと比べてストロークが短くなるような設計上の工夫がされていたと思います。

学校にはひと昔前のごついタイプライターがありましたが、教本を使って家で練習するために個人用のタイプライターを購入しました。当時は、「オリベッティ」か「ブラザー」か迷い、結局ブラザーにしました。理由は忘れましたが、外国製よりも日本製に魅力を感じていたのかも知れませんし、オリベッティの「赤」が嫌だったのかも知れません。

この時期のタイピングの習得は、その後、趣味や業務でのキーボードの操作にとても役立っています。