CQ誌9月号には、8月号に続き別冊付録として「FT8マニュアル」がついており、8月号が「入門」編であったのに対し今回は「活用」編です。

早速、当局のFT8設定状況を確認しました。まず基本的な見直しポイントとして挙げられている次の7点です。

①PCの時計合わせ

「iネット時計」をインストールしており、運用の都度、そのアプリを立ち上げて時計を合わせています。精度は±0.2秒ですが、記事によると「JTDXの場合、0.18秒以上遅れるとデコーダーの感度が約6~8dB低下するといわれている」とのことですので、何か別の方法を考えた方が良いかも知れません。

②PC処理能力の向上

先日書いたように、当局では何世代も前のプロセッサを使っており、これも「処理能力によってデコードに大きな差が出る」とのことです。特にJTDXはデコード時の負荷が重いそうですので、記事にはプロセッサの状態やCPUクロック周波数を常に100%にすることが推奨されています。当局ではこの設定にしていますが、常にファンが動いた状態で、少しでも排熱がうまくいかなくなるとスロットリングによりクロック周波数が急激に落ちるおそれがありますので、バランスが重要かと思います。

③綺麗な電波の発射

第1はALCレベルメータでの確認が重要ですね。またFT-991AMでは送出信号のオーディオモニタができるためそれで確認したり、相手局から送られるSNRレポートを参考にしたりしています。ちなみに、以前使っていたFT-450DMでは送出信号のモニタができなかったため(自分がモニタ方法を気付かなかっただけかも知れませんが)、不安はありました。

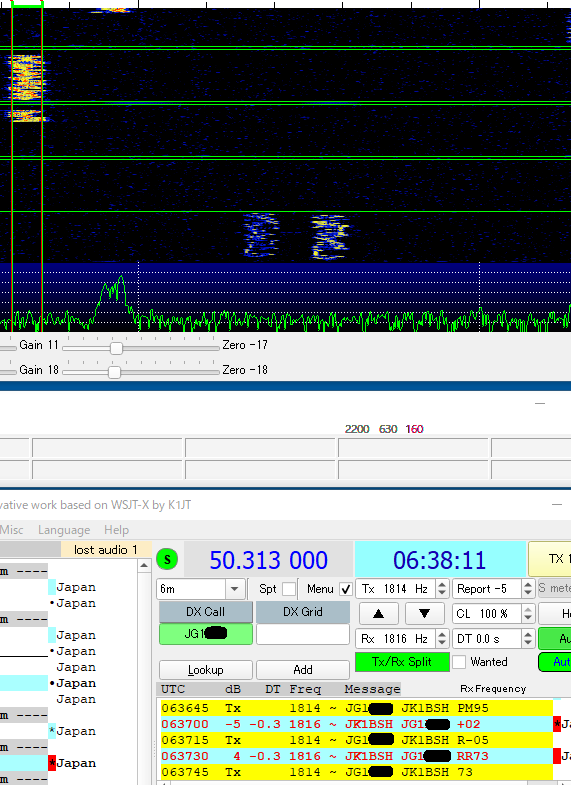

④スプリット設定

「Rig 」設定をしています。スプリット設定をしないと2,800Hz以上のDFでは送信できないこと、初めて知りました。

⑤受信帯域フィルタの拡張

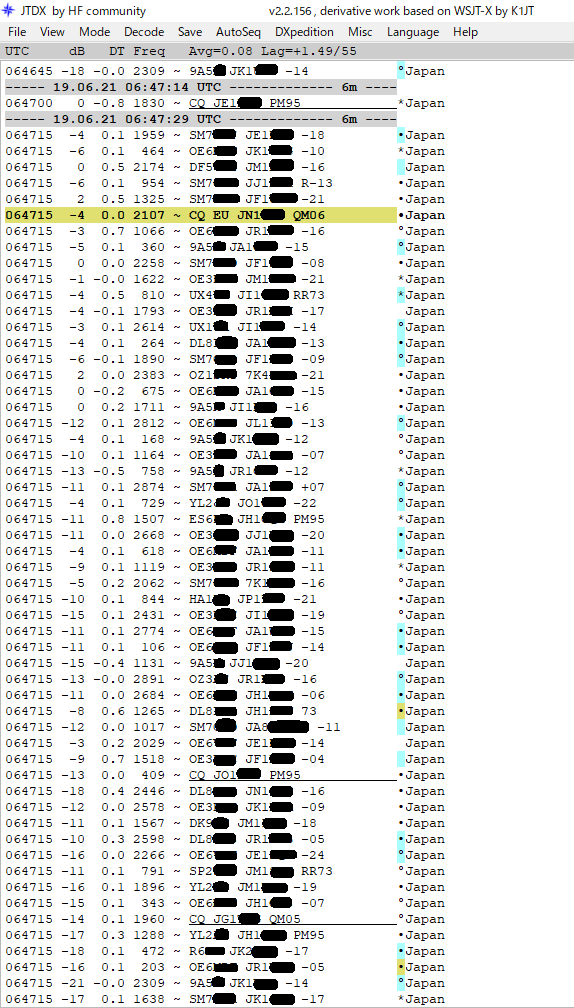

リグ上ではフィルタの幅を最大に設定しています。JTDXやWSJT-Xではワイドグラフの表示範囲しかデコードしないとのことで、設定を確認したところ「Bins/Pixel 2」になっていたため「Bins/Pixel 3」に変更しました。

⑥受信能力改善

受信を妨げるほどのノイズは受けていないように思いますので、特に何もしていません。アンテナやカウンターポイズの調整により、結果的に受信ノイズを低減しているのかも知れません。

⑦ソフトウェア最新化

使っているJTDXは「v.2.2.156」ですが、JTDXのサイトを見たらこれが最新の様ですのでOKです。

別冊記事の内容は盛りだくさんで情報も多く載っていますので、JTDX中心に書かれていることもあり、これから落ち着いて一つ一つ学んでいきたいと思います。

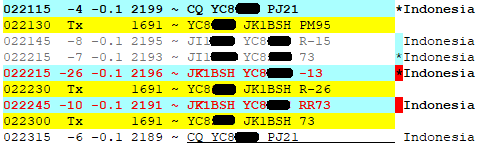

ちなみに、以前「同一局が同じタイミングで複数の信号を出している」のを怪現象として不思議に思っていましたが、これは記事にある「DX petition mode」か「MSHV」と思われます。 勉強になります。