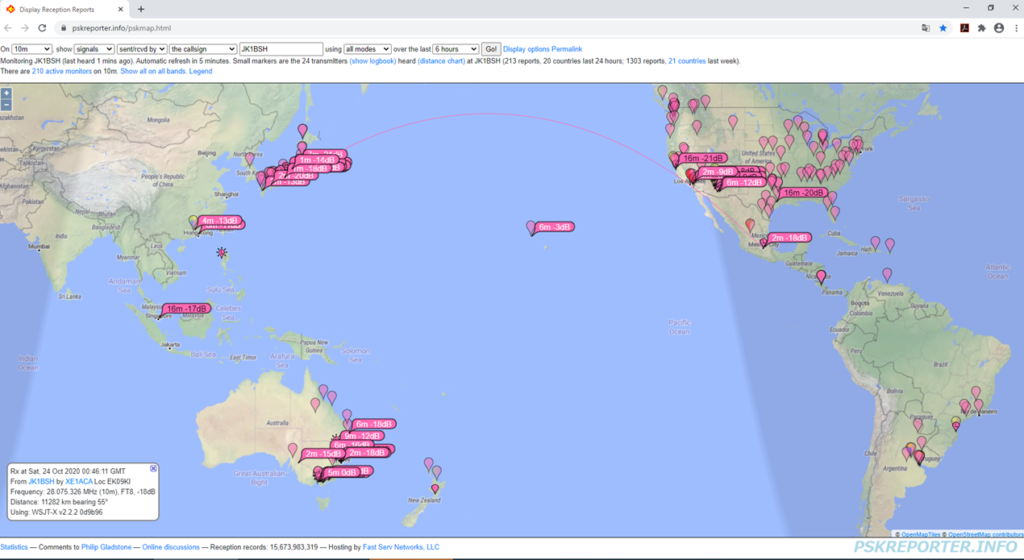

昨日はコンディションが良かったようで、10mバンドで初めてアメリカの局とQSOができました。これまでは10mのDXというとアジア、オーストラリアなど南の国々だけでしたが、北米まで28MHzの電波が飛んでいくのはやはり感動です。

メキシコの局も受信できていて、PSK Reporterを見ると当局の電波も届いていたようなのですが、結局QSOは成立しませんでした。またチャレンジします。

Passport for Amateur Radio World

Welcome to JK1BSH Amateur Radio Station Blog

昨日はコンディションが良かったようで、10mバンドで初めてアメリカの局とQSOができました。これまでは10mのDXというとアジア、オーストラリアなど南の国々だけでしたが、北米まで28MHzの電波が飛んでいくのはやはり感動です。

メキシコの局も受信できていて、PSK Reporterを見ると当局の電波も届いていたようなのですが、結局QSOは成立しませんでした。またチャレンジします。

先日FT8をしているとき、あるモンゴルの局が複数の局と同時にQSOしている場面に遭遇しました。同じタイムスロットの中で異なるDFを使い、いくつかの相手に同時に信号を送っていました。

私もそれに参加させていただきQSOは成立しましたが、よほどその局のPC性能が優れているのでしょうか、不思議な体験でした。

調べてみるとこれは「DXペディションモード」というものの様です。ただペディションやコンテストを行っているような感じでは無かったのですが・・・

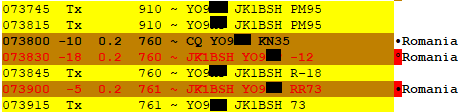

昨日夕方、15mバンド(FT8)でルーマニアの局とQSOが成立しました。

当局の信号を「-12」で取っていただきました。一方、相手局からは「ー10」でCQを受信したものの、レポートを送る際は「-18」に落ちてしまい、73の時は「-5」と結構変動がありました。レポート送出時に悪い値ですと、相手局に申し訳無い気持ちになります。

でも、めったに欧州の局とはコンタクトできないので感激です。

アマチュア無線の世界では「DX」というと外国局との交信になりますが、他方、最近巷で流行っている「DX」すなわちデジタルトランスフォーメーションという意味では、アマチュア無線においてもDX化が進んでいるのではないでしょうか。

JT65やFT8など通信方式のデジタル化もそうですが、リグ・PC連携は当たり前になり、リグ自体にもDSPは元より大型カラーLCDやSDRなどの技術が多用されるなどデジタル技術が浸透しているようです。

アマチュア無線のDX化に伴い、(本来の意味の)DXもかなりハードルが下がったと実感しています。しかしながら、最後は良質な信号を乗せた電波をいかに効率良く遠くまで飛ばすか、いかに弱い電波を拾って信号を解読するかという、アマチュア無線本来のアナログ性能によるところが大ですので、その点では趣味の本質は昔から変わっていないように思います。

デジタル技術の助けもあり、当局が出す微弱な信号を遠くでキャッチしていただけるようになりました。これは相手局の無線設備の性能によるものが大きく、そのような設備を設置・運用していただいているからこそ成り立つ遠距離QSOですので、相手局の方には感謝の限りです。

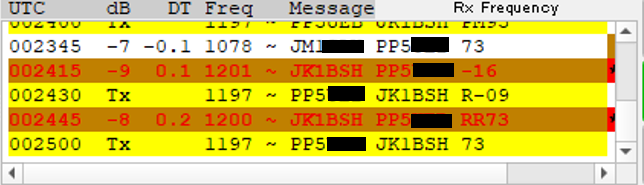

15mバンドのFT8でブラジルの局とQSOできました。相手局が他局へ73を送る前にTXをセットしてダメ元で呼んでみたら、当局は-16dB、相手局は-9dBでQSO成立しました。南米自体初めてで、しかも周波数をこちらに寄せてきてくれて二重の感激です。

QRZ.comを見ますとどうもその局はeQSLはやっていないようですので、紙QSLを交換しようと思います。