ATU-100をロングワイヤにつないでTUNEしようとしても、一部バンドを除き「Hi-SWR」となってリグRF出力が抑えられ、ATU-100がTUNE動作する最低入力電力に届かないためTUNEできない・・・という趣旨で昨日投稿しました。

その後、元々同調が取れていないロングワイヤの代わりに、各バンドで調整済みのHFV5をつないだらATU-100がどの様な動作をするかを試してみました。

その結果、ロングワイヤとほぼ同じ状態となりました。ATUユニット内のRFケーブル引き回しの関係で、特にハイバンドでは影響が出ているのかなとも思いましたが、同じルートでATUのリレーだけをバイパスしてもHFV5ではきちんと各バンドでマッチングが取れていますので、引き回しはそれほど影響していないものと思われます。

そうすると、解決にはやはりリグの高SWR保護機能の調整(解除)や、ATUの最低動作入力電力の変更など根本的な処置が必要になりますね。前者はファイナルへの影響が心配ですし、後者はハード・ファーム両面で変更が必要のようでハードルが高そうです。またFT-991AMのTUNEモード設定(特にEXTERNAL)については不勉強ですので、ここにもヒントがあるかも知れません。

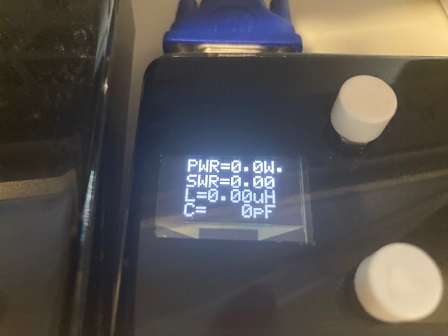

ところでATU-100を立ち上げたときにこの様に表示されるのですが、一度、NanoVNAを使ってバンド毎のATUの入力インピーダンスを追いかけてみようかと思います。

なお、ATU-100のマニュアルによると「BYPASS」と「AUTO」ボタンを押しながら電源ONすると「Simple Test Mode」に入り、L、Cがマニュアルで設定できるとのことです。そこでATUにロングワイヤを付け、L、Cをマニュアルで変えながらATUの入力インピーダンス(スミスチャート)の動きをNanoVNAで観測すると、各バンドで最適なL、C値が分かると思います。でもそうするとATUでなくマニュアルチューナになってしまいますね。