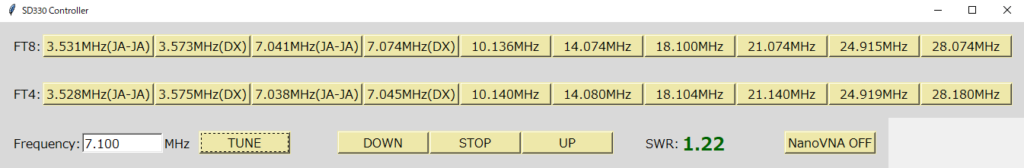

SD330コントローラ用ソフトウェアについて、個々の機能は一応準備したつもりでそれを1本のプログラムに纏めようとしていますが難航しています。

各々のボタンが押されたときのイベント処理や変数の取り込み方、引渡し方など、スムーズに実行するには結構ノウハウが必要な様です。

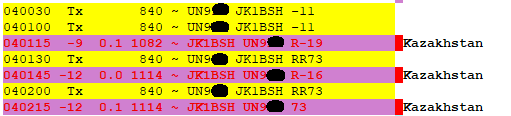

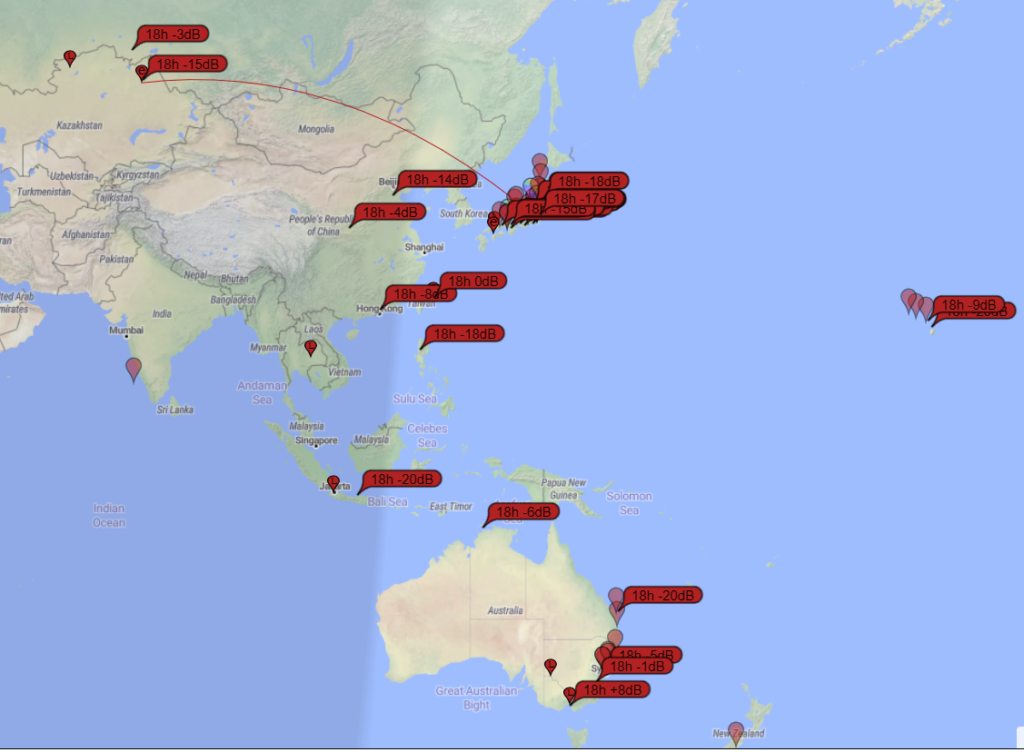

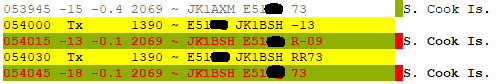

GUIプログラムのループの中で、ボタン押下や周波数入力などのアクションを認識してリレーやNanoVNAを立ち上げ、刻一刻と変わっていくSWR値を取り込んで表示させ、更にその値に応じてリレーを制御するというリアルタイムでの処理を実現するには、Webで紹介されているようなサンプルコードの応用だけでは済まず、まだまだPythonや関連機能に関する勉強が必要であることを感じます。

ただ、この様に具体的にプログラミングを通じて自然とPythonの使い方も覚えてくるので、学習方法としては効率的かなと思っています。