検討課題となっていたHFJ-350Mの有効活用方法ですが・・・

CDP-106のアンテナベースについているエレメント固定用金具(ダイポールブラケット)は、9㎜穴か16㎜穴のいずれかを使うことができます。9㎜穴はこのアンテナで使用するロッドアンテナ取付用で、16㎜穴はMJコネクタ用です。またバラン(CBL-400)は1.9MHzから55MHzまでカバーしています。

それらを利用して、HFJ-350Mを2本使い160mから6mまでカバーする小型DPが作れないかなと妄想し始めました。

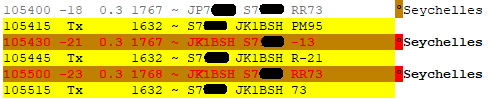

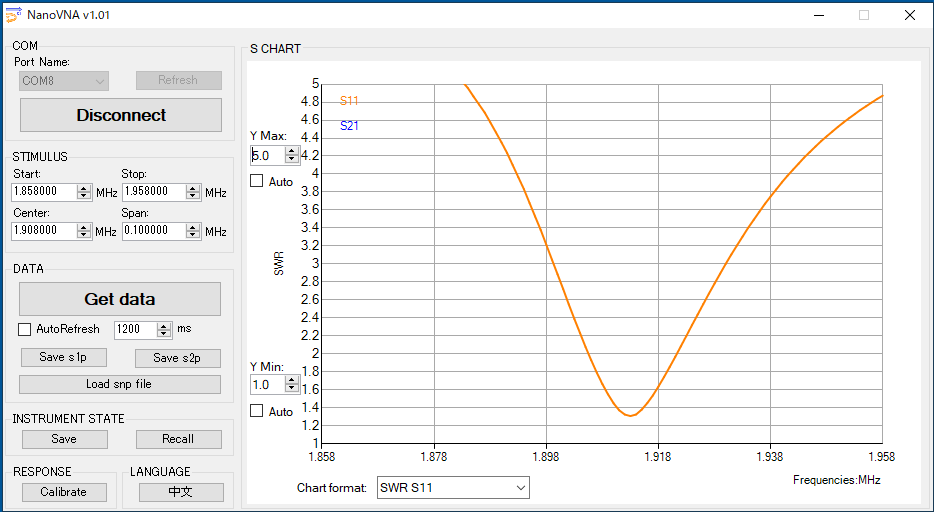

これは、以前HFJ-350Mを160m用に調整した際に測定した1.908MHz±50KHzにおけるSWRの状態ですが、このバンドではカウンターポイズは5m x 5本だけでは足りず10m x 1本を追加しています。

長いカウンターポイズを何本も使ってこの状態なのに、単にバランを介してHFJ-350Mを2本使いしただけで実用になるのか疑問ですが、試してみたいとも思います。もしダメであっても他のバンドがOKであれば御の字です。

HFJ-350M 1本とMJコネクタ2ケに追加投資する価値があるか・・・

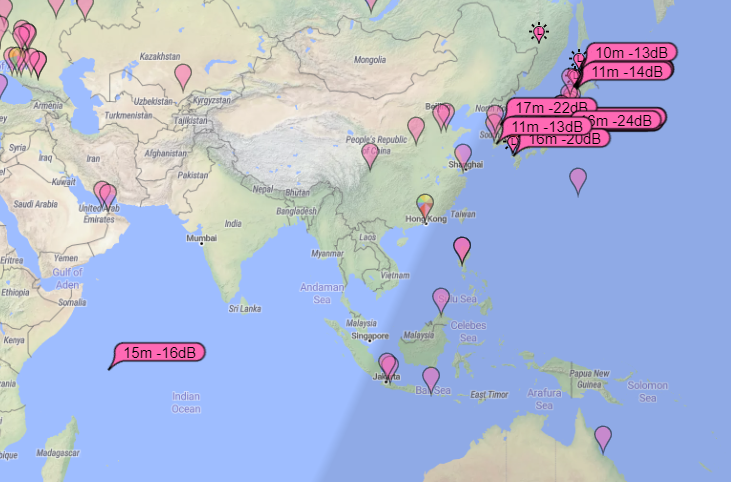

この様なことを考えるのもFT8には何かこれまでの常識を覆すような可能性があるからと思われ、コメットさんの商品戦略と相まって興味が尽きることがありません。