2021年も今日が最終日ということで、この一年の当局のアマチュア無線に対するアクティビティを振り返ってみました。

まずリグについては、昨年7月に再開局した当初はFT-450DMを使いHF/6mでFT8を運用していましたが、年明けにFT-991AMに買い替え2m/430でも運用できるようになりました。またワッチ専用機になってしまっていますが、Phone用としてFT3Dを入手しています。その直後にFT5Dが発売されたので少しタイミングが悪かったのですが・・・

アンテナはそれまでHFV5とHFJ-350Mだけだったのが、SD330やATAS-120Aなどのスクリュードライバアンテナに最近RHM12を加え、2m/430では2エレ/3エレ八木アンテナを揃えて、一応満足できる環境になったかなと思っています。またSD330用のコントローラ(リレースイッチBOX)を作成しマニュアルチューニングに活用していますが、それをPCから自動制御するためのPythonプログラムが完成していません。Tkinterの画面表示とリレー制御を並列で行うところで苦戦し現在休止中です。

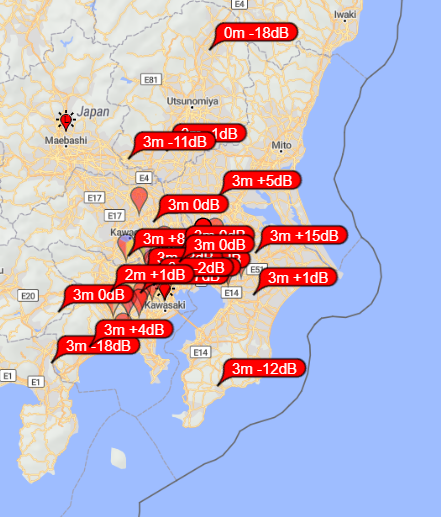

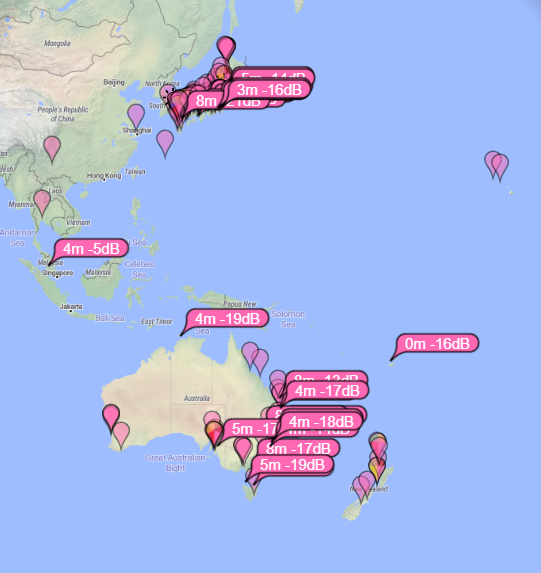

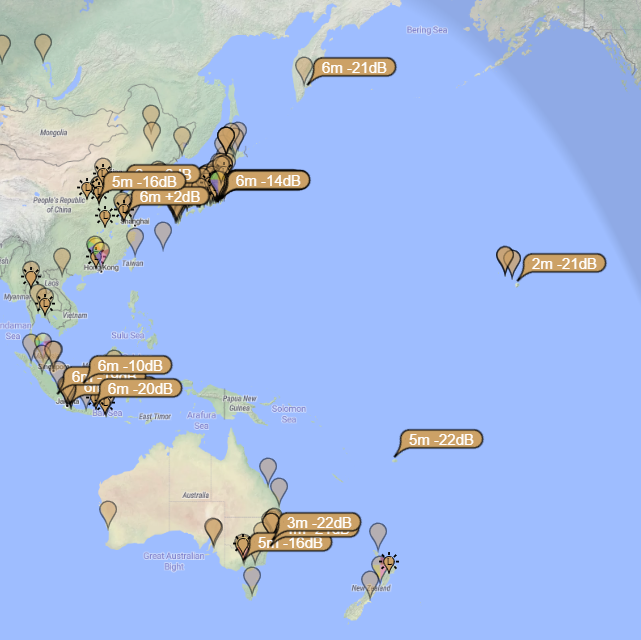

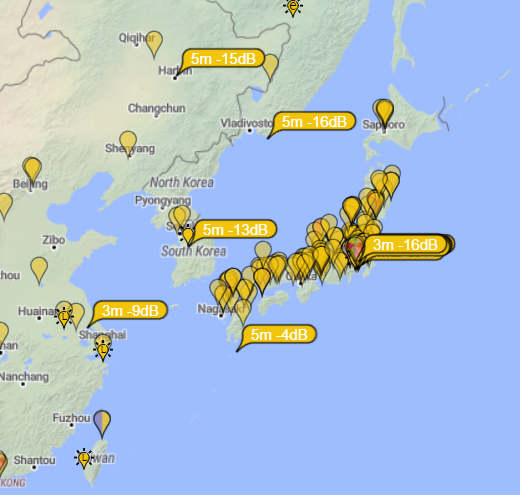

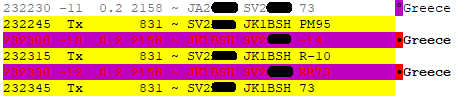

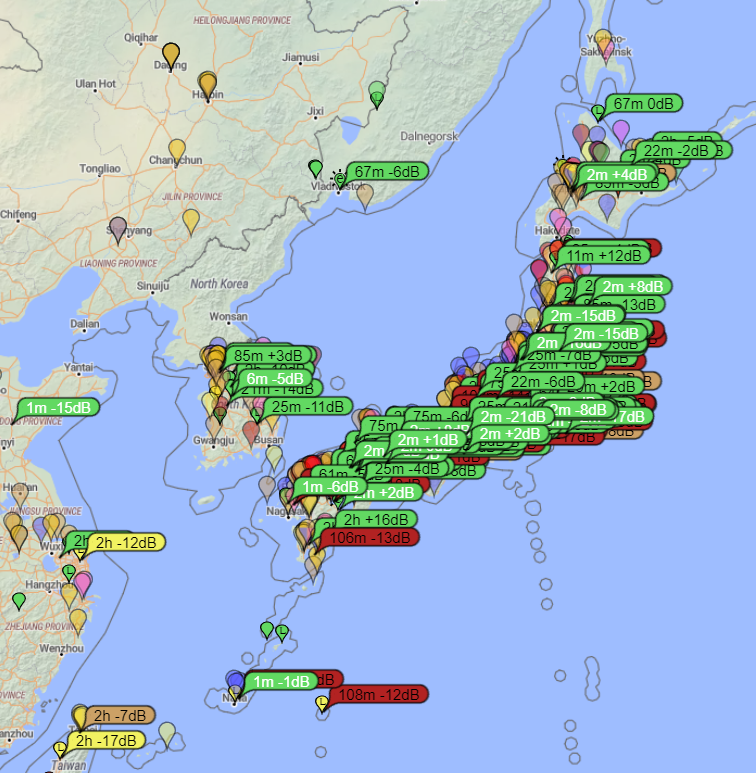

DXは、以前は南米局とつながっただけで感動していましたが、今では南米は特に珍しくなくなってしまいました。欧州は徐々に西側も取れるようになってきており、今後の目標は北欧、中近東、アフリカでの新エンティティ獲得です。ただ当局のアンテナ環境の改善は見込めないため、空のコンディション頼みというところです。

この様にリグ、アンテナ共に自分の今の状況で準備できるベストなものになったと自己満足しています。

時代は「モノ」から「コト」に価値の重みが移りつつある中で、アマチュア無線の世界は昔から「モノ」と「コト」の両方に価値を見い出していたように思います。今ではデジタル化によって限られた設備で手軽にDX通信が楽しめるFT8は、私にとってはとても大きな存在で、新たな感動を呼ぶ「コト」づくりの通信手段として重要な意味があると改めて思う次第です。

また、無線運用に欠かせないログソフトや通信アプリなど無償でご提供いただいているOM諸氏には本当に感謝です。有難うございます。