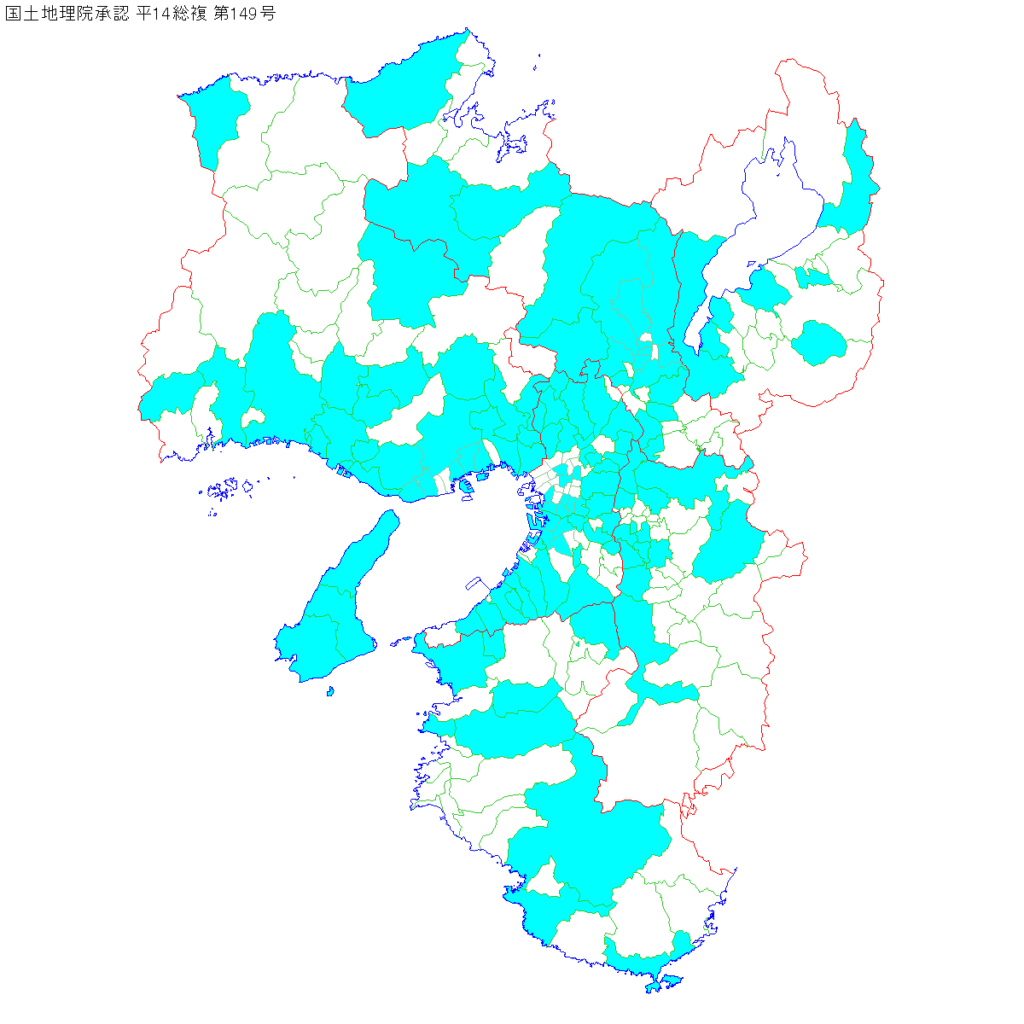

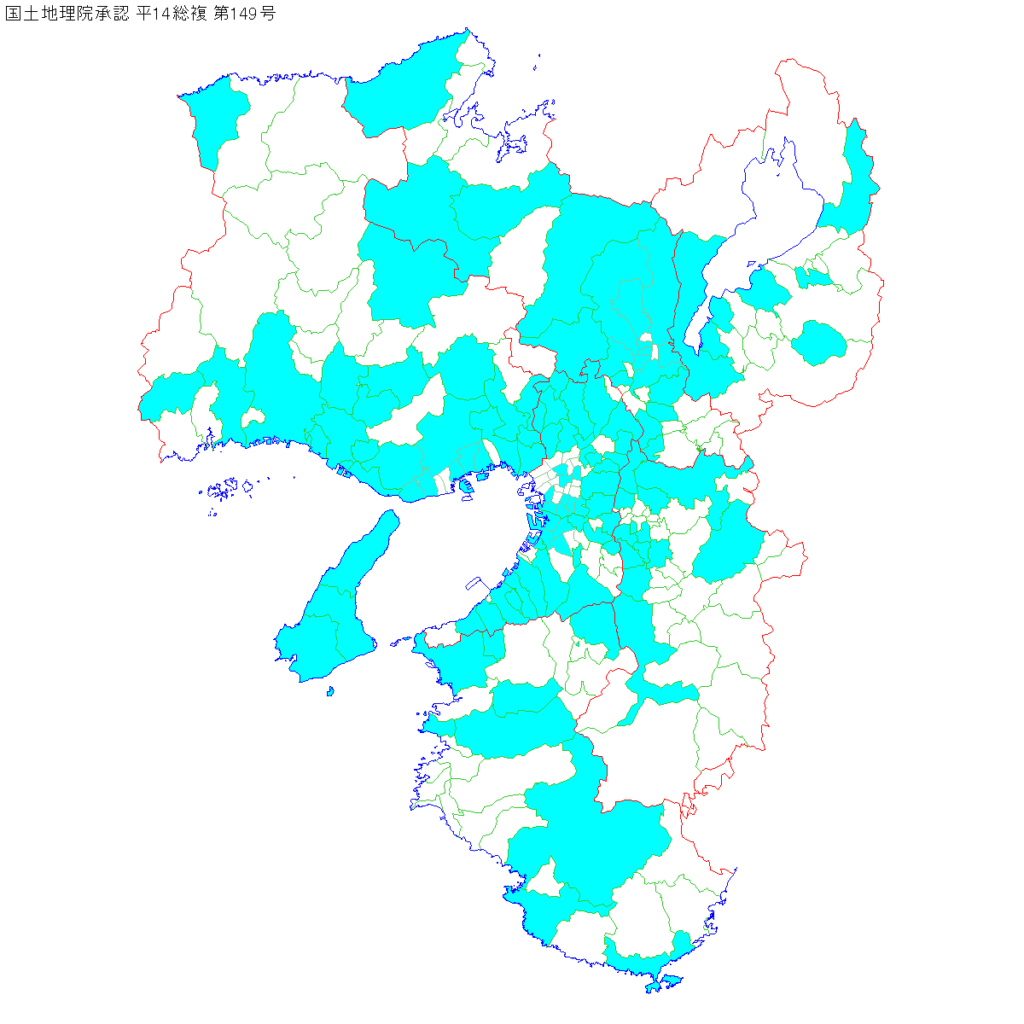

3エリアの交信実績です。人口が多い地域や沿岸部が目立ちますね。山間部はどうしても難しいのでしょうか・・・

Passport for Amateur Radio World

Welcome to JK1BSH Amateur Radio Station Blog

3エリアの交信実績です。人口が多い地域や沿岸部が目立ちますね。山間部はどうしても難しいのでしょうか・・・

FT-991AM購入当初、FT8でリグスプリット運用した際に、内蔵アンテナチューナの動作がそれまでのFT-450DMと違っていたため少し面喰ったのですが、HFV5アンテナを使って10m/6mで運用する際にはアンテナチューナを使わざるを得ないこともあって、今ではすっかり慣れました。

以前のリグではTUNEボタンを押して同調させるだけで良かったのが、FT-991AMではそれだけではリグスプリット(VFO-Aで受信、VFO-Bで送信)運用時に送信するとチューナがOFFしてしまいます。

その後、VFO-AとVFO-B各々でTUNE設定する必要があるということがわかり、少し面倒ですが、①TUNEボタン押下、②A/Bボタン押下、③TUNEボタン押下、④A/Bボタン押下という操作を行うことにしています。

①でVFO-AのチューナON、②でVFO-Bに切替え、③でVFO-BのチューナON、④でVFO-Aに戻すというプロセスです。VFO-A/B間の切替はPCアプリ(JTDX)で自動的に行われますので、果たして④の操作が必要なのかという疑問はありますが、一応、リグ上でVFO-Aに戻すところまでマニュアルでやっています。

その状態で、アンテナをSD330に切り替えて40mなどにQSYすると、チューナをOFFするのを忘れてSWRが高くなり送信エラーが出ることがしょっちゅうあります。バンドによってチューナのON/OFFを自動で行う機能がついていれば良いのですが・・・

かねてより検討していた2m/430用の八木アンテナを入手しました。ナガラ電子工業製のアンテナで、2mでは2エレ、430では3エレとして動作するようです。

まだ設置方法が決まっておらず、SD330用のアンテナベースに仮止めしました。各バンドでSB7よりも信号が強くなることが確認できましたので、今後設置とケーブルの引き回し、SB7との使い分けなどを考えたいと思います。

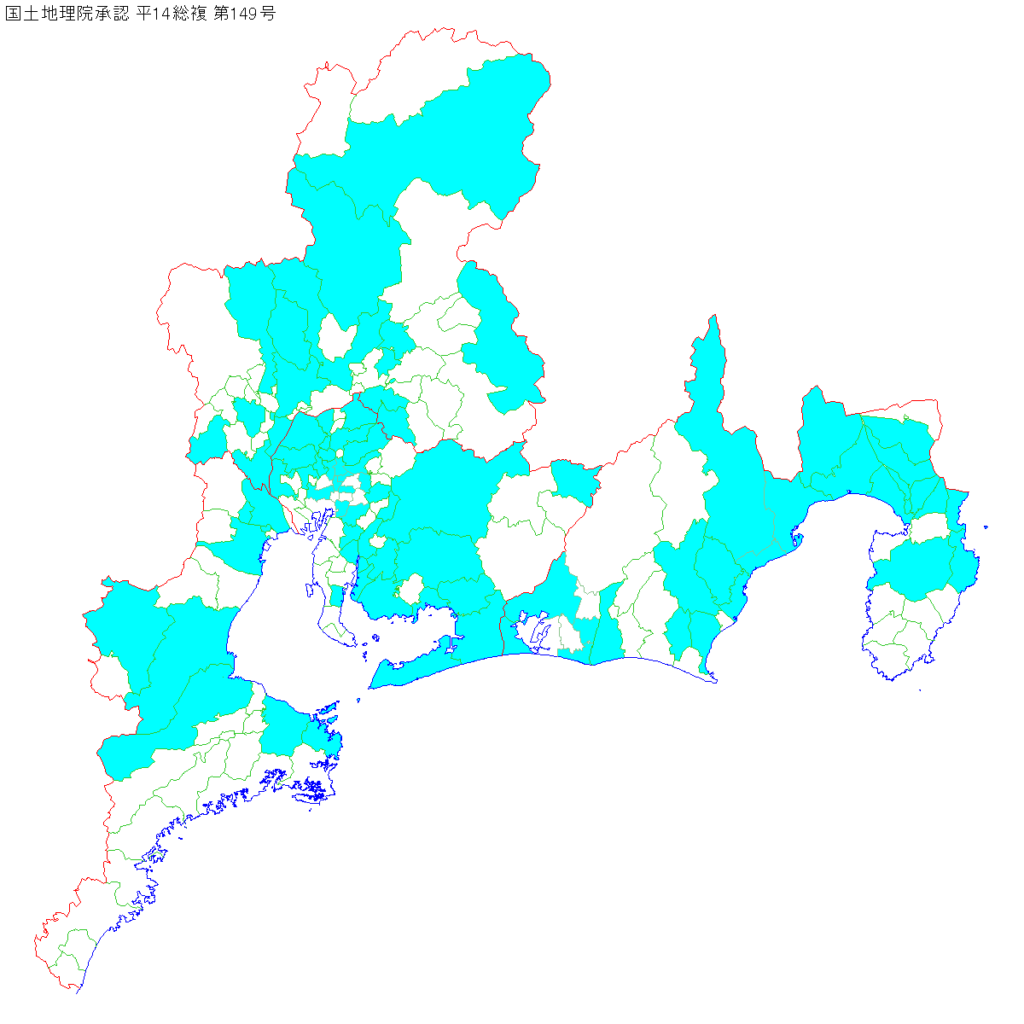

先日に続き、2エリアの交信実績を白地図に記録しました。前回1エリアでのノウハウが生かせたことと、1エリアと違って交信数がそれほど多くなかったこともあり30分もかからずに完成しました。

こうして見ると、山間部の局とのQSOが難しいのはともかくとして、伊豆半島や三重県の沿岸部などQSOがし易そうな地域が残っているのがわかります。2mで伊豆半島東部を狙ってみたいと思いました。

先日、430でFT8をしていたときのことです。

当局がCQを出してしばらくすると、JTDXのワイドグラフにオンフレの信号が現われました。おそらく当局を呼んでいただいているものと思いますが、受信できません。

結局QSOには至らずに終わってしまいました。

その局の信号波形が少し斜めになっており当局(受信側)または相手局(送信側)がややドリフト気味のようでした。当局の受信機がそれに追随できていなかったのですが、これからも同じ現象が起きると思いますので、何とかQSOできないものか考えてみたいと思います。

当局の信号が相手局で受信できていることを前提として・・・真っ先に思いつくのは、受信中にワイドグラフを見ながらクラリファイア(RIT)を動かしていくということです。ただ430でクラリファイアが動作するのか、数Hz~数十Hzレベルで調整できるのかわかりません。

また機会があれば試してみたいと思います。