アンテナの設置が完了しましたので、各バンドで調整を行いました。

バンド毎にSWRを最小にすべきターゲット周波数を決め、HFV5の取扱説明書に記載された「標準周波数」「標準エレメント長」「エレメント長変化に対する周波数変化」の情報を元にExcelを使ってターゲット周波数に対応するエレメント長を算出し、エレメントを一旦その長さに合わせ、NanoVNAでSWRが最小になる周波数を見て長さを微調整するという方法で行いました。

周波数はFT8の周波数に合わせるのですが、同一バンド内で複数の運用周波数がある場合、たとえば40mですと国内QSO用は7.041MHz、DX用は7.074MHzですので、両周波数の間で調整しました。

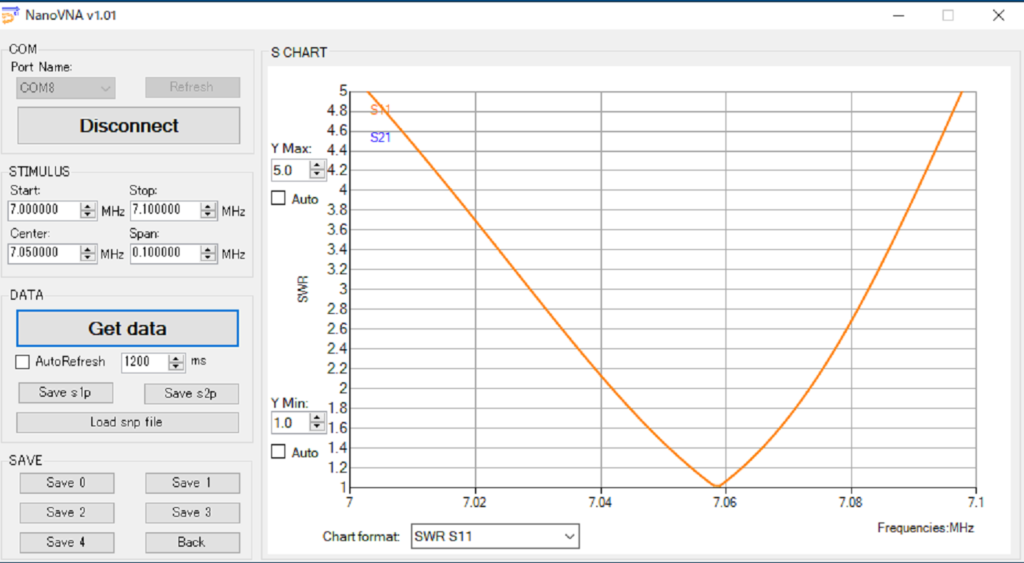

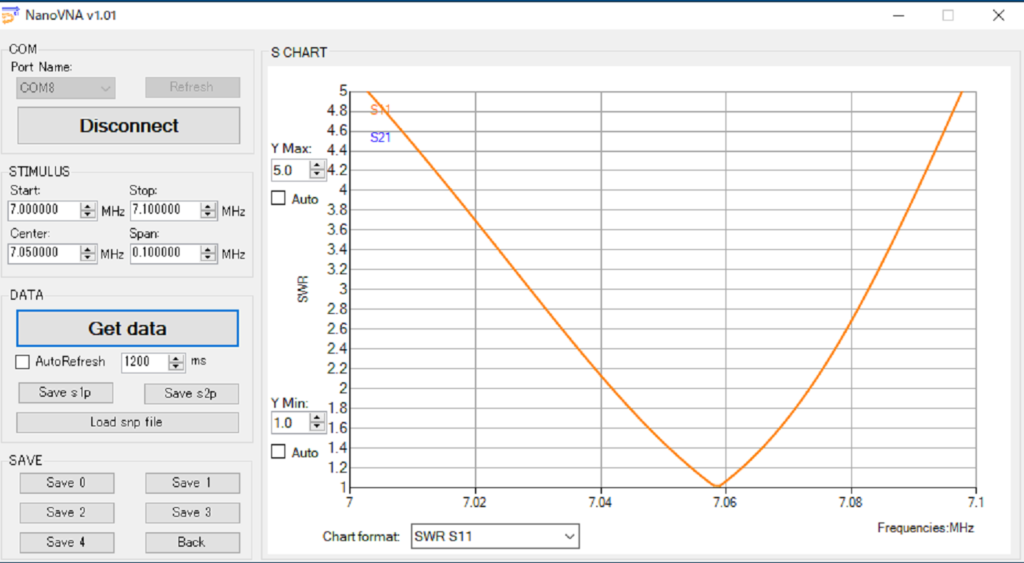

ミリ単位での微調整を行った結果、7.0MHz~7.1MHzのSWR特性は以下のようになりました。センターは7.058MHzくらいで狙い通りです。

SWRの最小値がぴったり1になっていますが、これは横着して室内で測定したものですので、進行波・反射波ともに一定程度減衰し、測定点でのSWRは実際よりもかなり良く見えているのではないかと思います。ちなみにアンテナまでのケーブルは5D2V 10mです。

この調整を通じて短縮ダイポールの帯域の狭さを実感しました。リグ内蔵のアンテナチューナを使ったとしても送信可能範囲は7.03MHz~7.08MHz程度と思われます。今後、FT8だけでなくSSBやCWを行うときは、その都度調整し直すか別のアンテナを考えなければなりません。

もしくは、せっかくアンテナが手に届く位置にありますので、アマチュア精神を発揮してエレメントにクリップを付けて同調点をずらしてみるなどは、やってみる価値はあると思っています。

なお、エレメントの長さ調整を繰り返すうちにエレメント固定用のイモネジ(セットビス)の頭の六角穴がなまってきますので、予備ネジの準備が必要かも知れません。HFV5に使われているイモネジはM4x3のようです。