昨夜は、SD330アンテナを使ってFT8を運用しました。

ログをみると、最後にこのアンテナを使ったのが昨年の10月ですので、実に10ヶ月ぶりです。このところ、常設の軒下ワイヤアンテナで満足してしまっており、たまにスクリュードライバアンテナを使う時は、便利で高性能なATAS-120Aにしていましたので、SD330には申し訳無いですがすっかり忘れていました。先日開催されたハムフェアの様子をSNSで観て第一電波工業さんがSD330用の160mオプションコイルを出展されていたことを知り、改めてこのアンテナのことを思い出した次第です。

さて、アンテナを基台に付け、電源ケーブルをつなぎ、エレメントをベランダから外側に出しました。このアンテナはマニュアルで調整が必要ですので、久々にNanoVNAの出番です。18m、15m、12mと調整しましたがいずれも良好です。ただ、これらのプロセスが必要ですのでやはり面倒ですね。

だいぶ前に、PCから自動調整するためのリレー入りスイッチBOXを作り、ネット情報を参考にしてNanoVNAからPCにSWRデータを入れるPythonプログラムを組んだのですが、リアルタイムでSWRをモニターしながらリレーを制御するプログラムの作成が難して完成に至らず、そういうこともあってSD330から気持ちが離れていったのかも知れません。

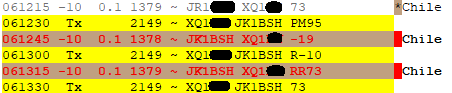

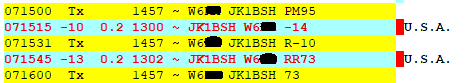

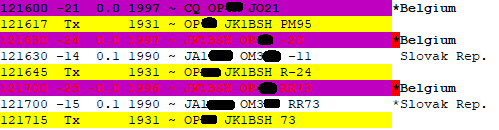

前置きが長くなりましたが、12mでベルギーと初めて繋がりました。

他の局と被り気味でしたが、何とかQSOが成立しました。1時間半余りの間に欧州方面の14局とDX QSOができ、改めてSD330の性能を実感した次第です。

ちなみにこれがその時の伝搬状況です。地球儀風の表示にしてみました。

(PSK Reporterサイトより画像引用)

このアンテナはそれ自体で同調を取るためか、送受のバランスがとても良いと感じます。今後160m用コイルの発売が楽しみです。