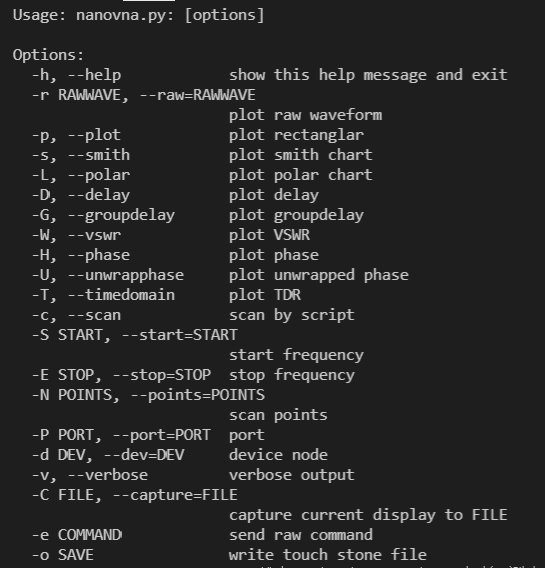

コマンドプロンプトから直接コマンドを打ち込むことでNanoVNAから情報を得ることができるPythonソフト「nanovna.py」を色々と試してみたところ、指定した周波数範囲でのSWRデータをPCで表示させる方法がようやくわかりました。

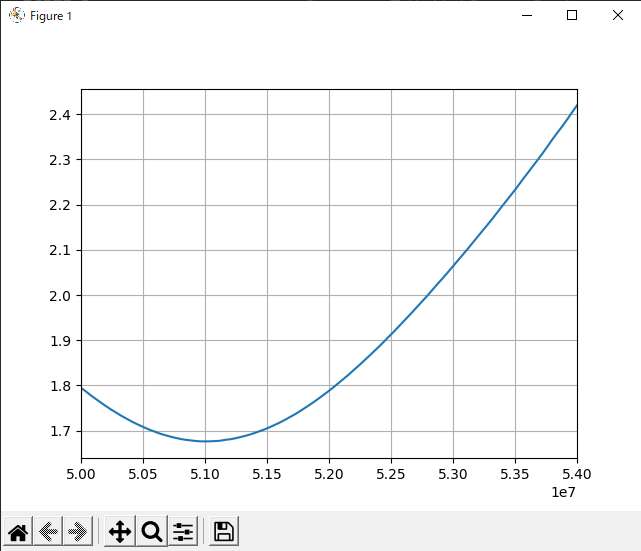

まずnanovna.pyが格納されているディレクトリに移り、そこで「開始周波数」「終了周波数」「表示するパラメータ(ここではSWR)」を指定するのですが、それらをファイル名の後に列記すれば良いのですね。例えば50MHz~54MHzの範囲でSWRを表示するためのコードは以下の通りです。

py nanovna.py -S 50e6 -E 54e6 -W

ここで、「-S 50e6」は開始周波数50MHz、「-E 54e6」は終了周波数54MHz、「-W」はSWR表示を表します。

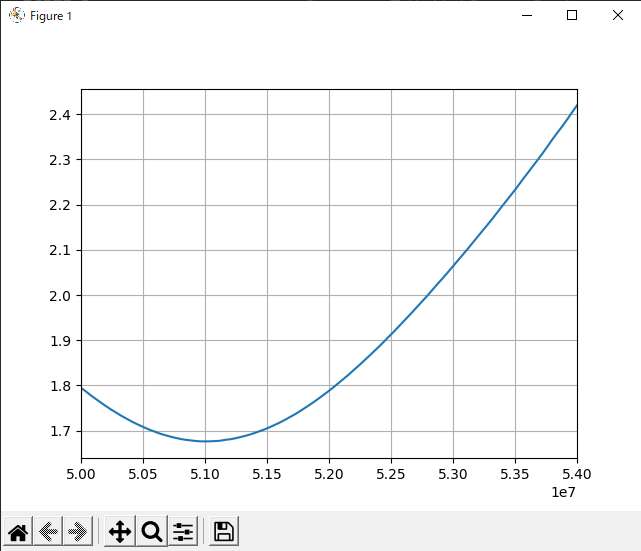

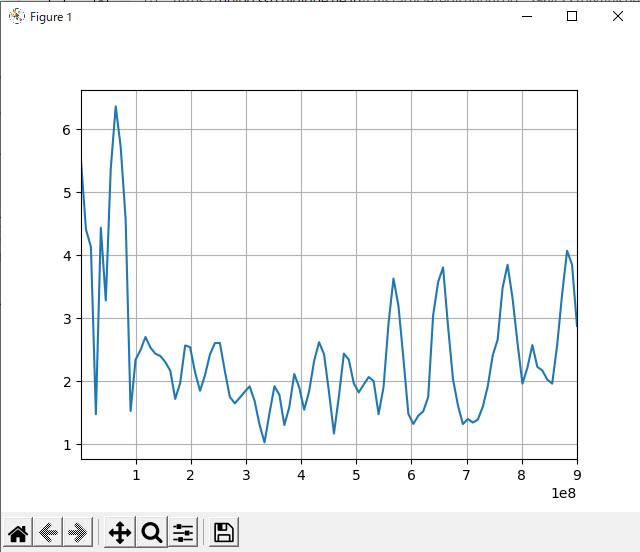

その結果、PC上の表示は下の様になります。アンテナはHFV5です。

グラフは最適なスケールに自動調整されているようですが、マニュアルで調整できるかどうかは現時点では不明です。横軸の周波数も10^7の表示になっていて10MHz単位ですので見難いですね。

ただ本来の課題はそこではなく、知りたいのは指定周波数に対するSWR値の生データで、このソフトを使って実際のデータを取得できるのか、また「NanoVNAServer」という別ソフトもPythonコードが開示されているようでこちらを解析する必要があるか・・・いずれにせよ、当局にはPythonの知識が全く不足しており、そちらの習得が先決と思われます。