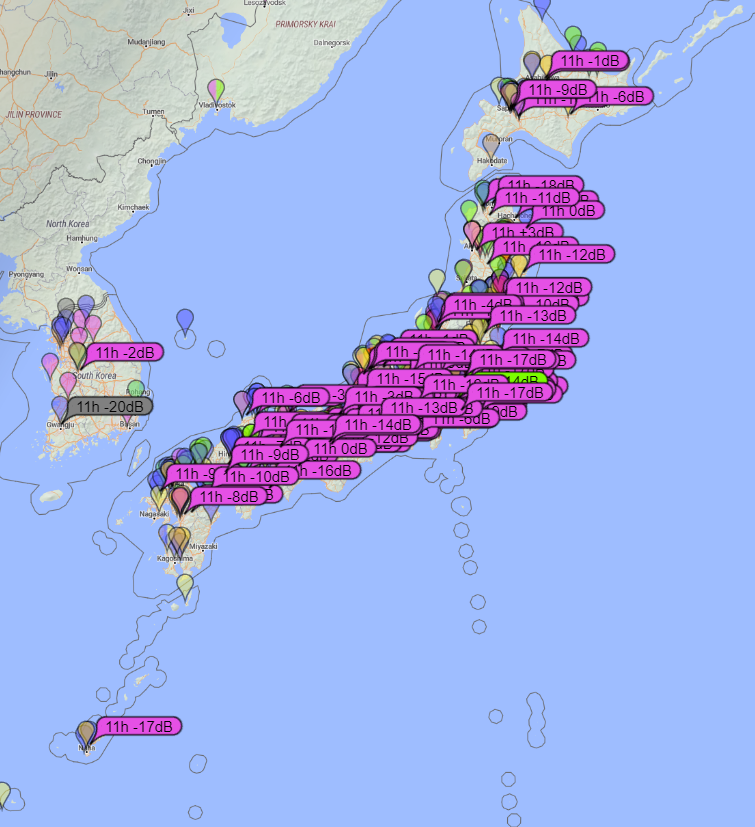

当局の環境下では、SD330は80mバンドが一番軽快な感じです。空のコンディションにもよりますが、九州南部を除きほぼ日本全体をカバーしているようです。HFJ-350Mよりも安定している印象です。

ただ関東地方は相手局の信号が強力に入ってくるにもかかわらず、こちらの信号が伝わらないという40mバンドと同じようなケースも多くあります。

ところで、国内周波数で時折韓国の局を見掛けます。国内周波数では外国局とのQSOは禁止されていないはずですので日本では問題ないと思いますが、一方、韓国ではどうなのでしょうか・・・