この週末は1ヶ月半ぶりにFT8を運用しました。アンテナはいつものATAS-120Aです。

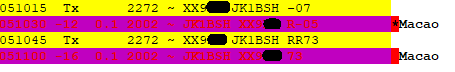

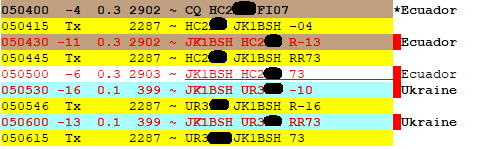

15mでCQを出しているエクアドル局が強く入っていたので呼んでみると、1回で応答がありました。その直後にウクライナ局から呼ばれ、こちらもスムーズにQSOすることができました。

Tx1(GL)を省略するとサクサク進む感じがするため、特にDXでは相手がペディション局以外はTx1を省略することがほとんどです。中にはGL情報を必要とする局もいるでしょうが、エアタイムはなるべく短くした方が良いかなと思う次第です。

週末はSSNも持ち直したようで、JTAlertのSFI値は170を超えていました。これまで見たことも無い数字で、サイクル25の中にいることを実感します。

それから、先週受領したQSOカードの返信カードを印刷して発送しました。カードの整理は未だ解決できていない課題で、受領した都度コールサイン順に並び替えているのですが、その塊が積み重なっていますので、全体としてみると順番になっていないという状態です。でもカードを送っていただけるのは有難いことですので、なるべく早くうまい方法を見つけて整理したいと思っています。

これからますます暖かくなって無線に対するモチベーションも上がってくると思いますが、唯一心残りなのは、この冬は160m DXにチャレンジできなかったことです。160mというとなぜか「寒い」という意識が働き、どうしても寒さに打ち勝つことができずにいました。ただ私にとっての無線は趣味のひとつであり、それほど気負ってやることも無いというダラけた気持ちでいますので、実際はあまり気にしていないという状態です。