HFJ-350M発売1周年記念の一環として、「HFJ-DP」というHFJ350M用の10m・6mバンド対応ダイポール運用キットが販売されていることを知りました。

HFJ-350MをV型DPとして使用するもので、追加エレメントと基台、ポール取付用金具がセットになっています。バランは別売です。

販売店サイトの写真では、追加エレメントはHFJ-350Mと同じくコイルとロッドアンテナをつなげるタイプのように見えました。ただ根元はM型コネクタではなくネジ固定式です。

数量限定販売とのことでそそられましたが、今は使っていないHFV-5がありますしSD330も購入したばかりです。また、そもそも移動運用の予定も無いため特に必要無いと思い直しました。ちなみに、同じくHFJ-350M発売1周年記念として専用ポーチとセット販売され、思わず購入した2mバンド用コイル「HFJ-2M」は未だ使う機会に恵まれません。

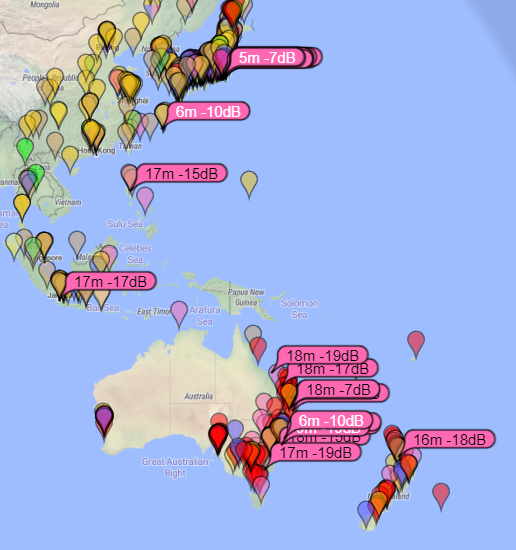

なお、10mや6mバンドはHFV-5では送受共に良好だったのですが、相対的にHFJ-350Mでは良くありません。一方SD330は10mバンドではHFV-5ほどではないにせよHFJ-350Mよりも飛ぶように感じます。6mバンドは、SD330用エレメントを本体とともに入手しましたので試してみます。