昨日午後は、1時間ほどFT8を運用しました。

(QRZ.comサイトより画像引用)

結果的に30m国内局とのQSOがメインとなりました。ここは「ミニ40m」という感じで、それほど過密ではない代わりにたまにDX局ともつながって好きなバンドです。

他方、ハイバンドもコンディションが良く、10mでは期せずしてEUロシア2局から続けて呼ばれたため応答し、昨日の運用を終了しました。

短い時間ではありましたが、十分に楽しむことができました。

Welcome to JK1BSH Amateur Radio Station Blog

昨日午後は、1時間ほどFT8を運用しました。

(QRZ.comサイトより画像引用)

結果的に30m国内局とのQSOがメインとなりました。ここは「ミニ40m」という感じで、それほど過密ではない代わりにたまにDX局ともつながって好きなバンドです。

他方、ハイバンドもコンディションが良く、10mでは期せずしてEUロシア2局から続けて呼ばれたため応答し、昨日の運用を終了しました。

短い時間ではありましたが、十分に楽しむことができました。

ヘッドホンノイズ問題が完璧には終息せずにいましたが、少し視点を変えて無線機本体から外部スピーカをつなげ、そこにヘッドホンをつなげれば解決するのではないかと考えました。

シャックにはコメットさんのCB-980というスピーカがあります。無線機本体ウラの端子にケーブルをつなぎ、スピーカから音が出ることを確認しました。

問題は、このスピーカにはヘッドホンジャックが付いていないのです。そこでジャックと切替スイッチを付けることにしました。そもそもスイッチ付きのジャックを使うので切替スイッチは必要無いのですが、ヘッドホンをつなげた状態でスピーカとヘッドホンを切り替えたいと思った次第です。

FT-891MはAFのノイズフロアが高いのか、AFボリュームを最小にしてもヘッドフォンでは気になるレベルです。そのためヘッドホンへのラインに100Ωの抵抗をかませてレベルを抑えています。

筐体が厚いため、ヘッドホンジャック本体があまり外側に出てこずギリギリの状態で締めています。

これをFT-891Mのコントロールヘッドが乗っているマウス台の下に取り付けました。ノイズが改善されてかなり使い勝手が良くなりました。一応ヘッドホン問題はこれで解決ということにしたいと思います。

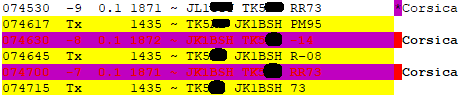

昨日夕方、17m FT8でコルシカ島と初めてつながりました。アンテナは当局にとって最強のATAS-120Aです。最近あまりこのアンテナを使っておらず、久しぶりの活躍でした。

この島はWikipediaによると「地中海西部、イタリア半島の西に位置するフランス領の島」で、フランス語でコルス島というのだそうです。

その後フランス局、中国局とつながり、短い時間での運用でしたが充実した30分でした。

(QRZ.comサイトより画像引用)

先ほどLoTWを見たところ、コルシカ局にコンファームいただいることが分かりました。有難いことです。

![]()

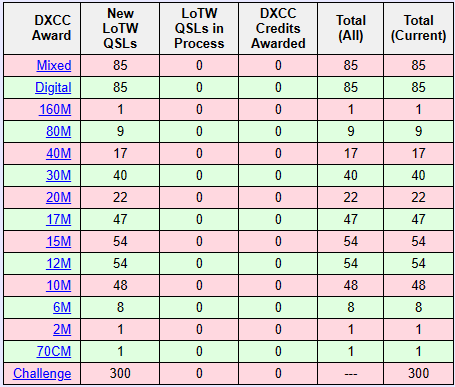

これでDXCCは85になりました。

(LoTWサイトより画像引用)

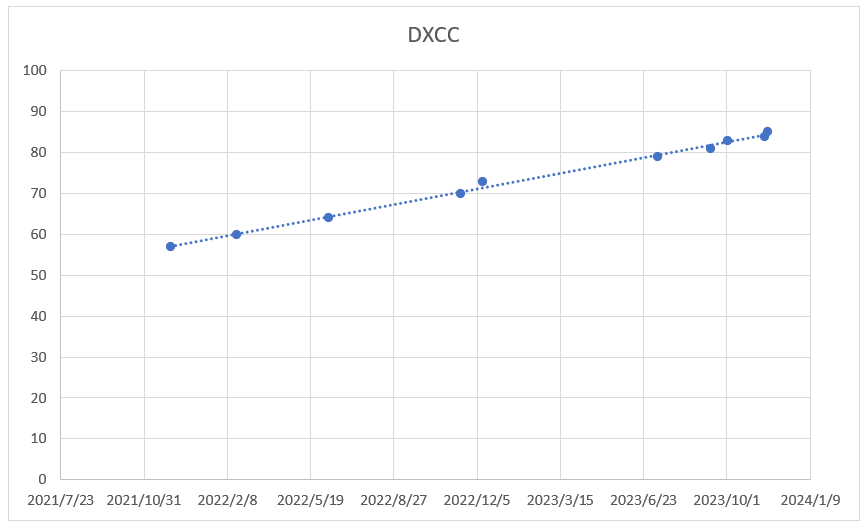

例によってグラフにしました。前回確認したのが数日前ですのでグラフの様子はほとんど変わっていませんが、この様に徐々に増えていくのは楽しいものです。

今回は「FT-891Mヘッドホンノイズ問題」の対策について紹介します。

無線機本体とコントロールヘッドは、当方手持ちの6極6芯のモジュラーケーブルでつないでいるのですが、このケーブルは8芯LANケーブルとは異なりツイストペアケーブルではなく、ノイズに弱い可能性があることが分かりました。

ツイストペアケーブルは、2本ずつペアで撚り合わせたものでノイズに強いとのことです。

ネット動画では、LAN用8芯のツイストペアケーブルを6極モジュラーに付け、無線機本体とコントロールヘッドを接続してうまくノイズを低減することができたという例が紹介されており、それに倣って新たにコントロールケーブルを自作することにしました。

材料は8芯のツイストペアケーブルと6極モジュラーのみですが、ケーブルをモジュラーに取り付けるための工具も必要でそれらを準備しました。作業自体はそれほど大変なものではないですが、一応GND/AUDIOライン、データIN/OUTラインがそれぞれペアになるように配線を考えました。

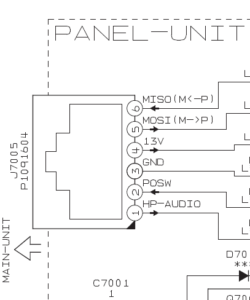

(Yaesu Technical Supplementより引用)

#1と#3、#5と#6をペアにすれば良さそうです。ケーブルを組み立ててつなげてみたところ・・・

確かにノイズは低くなりましたが、まだ残っています。そこで思い切って#1と#3だけを外側に出してシールド線を使ってみました。

だいぶ良くなったように感じますが、まだ改善の余地がありそうです。こういうことを考えながら少しずつ使い易くしていくのは楽しいものです。

「FT-891Mヘッドホンノイズ問題」は、ネット情報から何となく解決の糸口が見えてきたものの材料が調うまで少し時間がかかりそうで、今のところ対応保留中です。そのため、今回は自身のハムライフについて改めて考えてみたいと思います。

コロナ禍においてそれまでの生活リズムが一変し、それに少し慣れてきた2020年7月に再開局して同年9月にこのブログを開設しました。振り返ってみると、初めのうちは浦島太郎状態で、新しいことを吸収しようと一所懸命でしたが、毎日それが楽しくて少年時代に戻ったような感覚でした。

昔であれば集合住宅では運用できないようなローバンドでも、ベランダの小さなアンテナで手軽にQSOできるのは驚きでした。

それから3年余りが過ぎて、毎日更新していたブログはいつしか不定期での投稿となり、また無線運用もたまに気が向いた時に行うなど、無理の無い自然体での接し方に変わってきたように思います。

所詮趣味の世界ですので、それが本来の形なのかも知れません。自分にとって、心身共にリフレッシュできるツールの一つになっています。これからもマイペースで、しかし片意地や肩肘を張ることなく周りに対するリスペクトの気持ちを忘れないように、自分なりにのんびり楽しくハムライフを続けていければと思っています。