ふとログを見ると、1/23から一度も波を出していないことに気付きました。元々平日はあまり出ていないのですが、先週末も所用でほとんど時間が取れず、今に至っています。

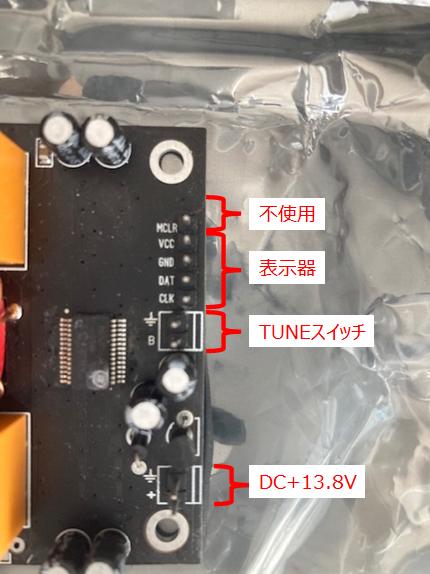

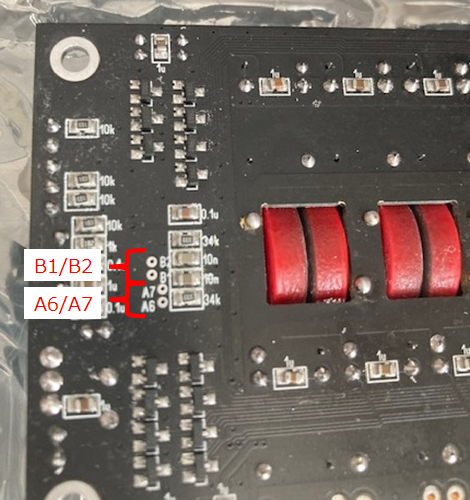

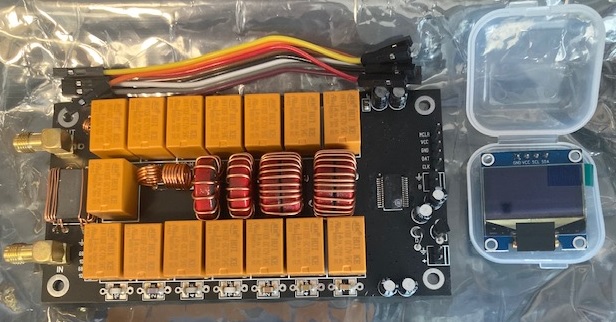

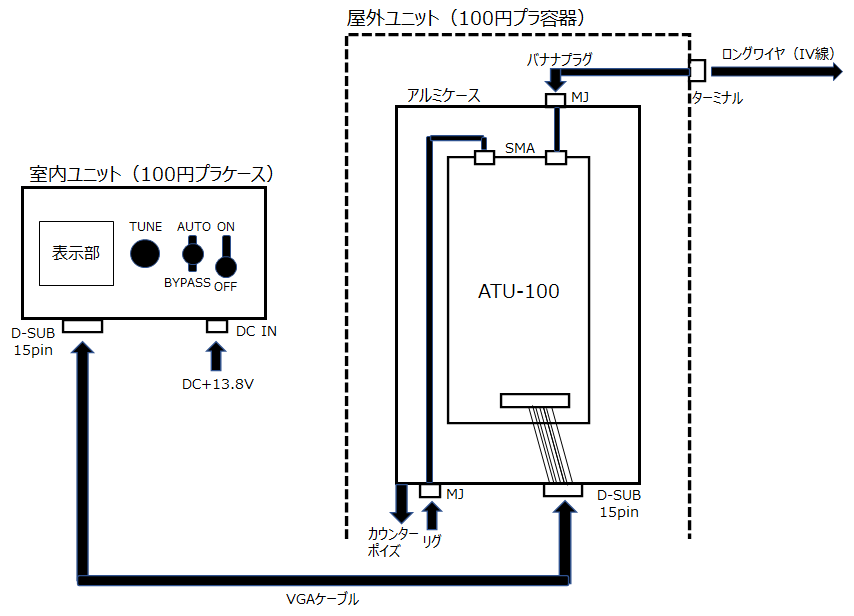

この週末は久しぶりにQRVしたいと思いますが、ATU-100の制作も頭で考えるだけで全く手足が動いていない状態ですので、まずは100円ショップやホームセンターで材料を物色して来ようかと考えています。スケジュールを曖昧にしているとズルズルと遅れてしまいますが、それまでに調べた情報も記憶が曖昧になっていきますので、できるだけ早めに片付けた方が良いですね。

ATU-100で今悩み始めているのが、アルミケースの穴あけです。16φ位までの丸穴であればドリルとリーマーで何とかなりそうですが、D-SUBコネクタの様な四角い穴は手こずるのが必至です。まあそれほど大きな穴ではないのでドリルとヤスリでできるかも知れませんが、綺麗に処理するのは苦手です。それを「楽しい」と思うか「面倒」と思うかは、その時の①気分、②体調、③道具、④技量などによりますね。当局は③④が全くダメなので心配ですが、穴あけをしないとその先のプロセスに進めませんので、気合と覚悟をもって挑戦したいと思います。

・・・と、また今週末も無線のアクティビティが下がってしまいそうです。